| イソモク vs タマナシモク | ||||

| 執筆:鈴木雅大 作成日:2010年8月18日 | ||||

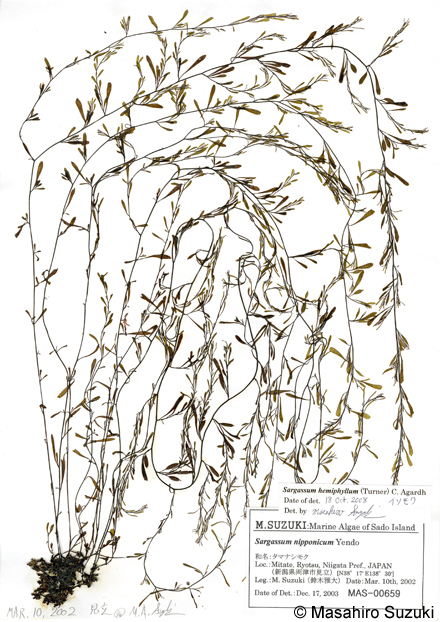

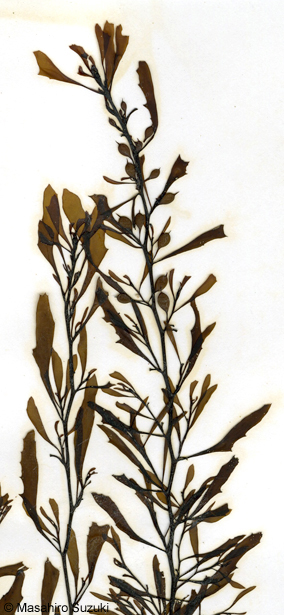

| 関東地方に住んでいる海藻研究者にとって,イソモク(Sargassum hemiphyllum)とタマナシモク(S. nipponicum)との区別はそれほど難しくはありません。岡村 (1924) 以来,瀬川 (1956),千原 (1983, 2002)など,多くの図鑑が関東地方のイソモクを図版,写真として取り上げているからです。関東地方のイソモクは成熟時期を除いて,葉が大きく,記載通りの薙刀形をしています(標本写真1)。対してタマナシモクの葉は細く,線状披針形です(標本写真2)。イソモクはどちらかというと内湾近く,タマナシモクは波当りの激しいところに出て来ることからも,採集していて見間違えた事はありません。ところが,日本海に行ってみるとイソモクがタマナシモクのように見えます(標本写真2, 3)。日本海のイソモクは,葉が細くて小さく,関東地方のように強く反り返りません。日本海のイソモクとタマナシモクをラベルを隠して並べてみると,あたかも同じ種類のように見えます。実際,2002年に日本海佐渡島で採集したイソモクは,当初タマナシモクと同定し,後にイソモクと同定し直したものです。関東地方のイソモクを典型的と思い込んでいたため,日本海のイソモクは全く別物のように見えたのです。 | ||||

|

|

|||

| イソモク(千葉県)の標本(採集地:千葉県 館山市 沖ノ島 採集日:2002年11月20日) | タマナシモク(八丈島)の標本(採集地:東京都 八丈島 底土海岸 採集日:2004年5月4日) | |||

|

|

|||

| イソモク(佐渡島)の標本(採集地:新潟県 佐渡市 赤泊港 採集日:2002年11月6日) | イソモク(佐渡島)の標本(採集地:新潟県 佐渡市 見立 採集日:2002年3月10日) | |||

| 日本海のイソモクについての見識を改めたのは,2006年,鹿児島で開かれた「第3回亜熱帯性ホンダワラ属藻類の分類に関するワークショップ」に参加した時です。当時鹿児島大の大学院生だった島袋寛盛博士,吉田忠生博士,寺田竜太博士,新井章吾氏など錚々たるメンバーが揃い,主にホンダワラ亜属の標本を並べて,分類や同定に関する説明を受けました。その中で誰が言ったかは覚えていませんが,「イソモクのタイプ産地は長崎」という一言にハッとなりました。分類学の基本はタイプ法です。帰るとすぐにYoshida (1983)と吉田(1985, 1998)を開き,イソモクとタマナシモクのタイプ産地とタイプ標本の図版を確認しました。はたして,イソモクのタイプ産地は長崎港で,タイプ標本の写真を見る限り,分類学的には日本海の葉の細いイソモクが典型的だったのです。ちょっと考えれば当たり前の話で,とても恥ずかしい思いをしました。それと同時に新たな疑問が湧いてきました。「日本海のイソモクとタマナシモクの違いは何か?」と「関東地方のイソモクはイソモクなのか?」です。 | ||||

| 日本海のイソモクとタマナシモクの違いは何? | ||||

| 日本海のイソモクとタマナシモクの違いを調べるため,両者の付着器,葉,気胞を比較してみました。 | ||||

|

|

|||

| イソモク(佐渡島)の付着部:付着器は繊維状。 | タマナシモク(八丈島)の付着部:付着器は繊維状。多くの標本を精査する必要があるが,イソモクよりも繊維状根が長くて発達が良い。 | |||

|

|

|||

| イソモク(佐渡島)の体下部の葉:葉は線状披針形,片側の縁辺,しばしば両縁に鋸歯を持つ。やや反曲する。 | タマナシモク(八丈島)の体下部の葉:葉は線状披針形,縁辺に粗い鋸歯を持つ。 | |||

|

|

|||

イソモク(佐渡島)の体上部の葉:葉は線状披針形,片側の縁辺,しばしば両縁に鋸歯を持つ。 |

タマナシモク(八丈島)の体上部の葉:葉は線状,縁辺は全縁。 | |||

|

|

|||

|

|

|||

| イソモク(佐渡島)の気胞:球形又は楕円形。頂端は小さい突起を持つか,短い糸状の冠葉を付ける。 | タマナシモク(八丈島)の気胞:細長い紡錘形。頂端に糸状の冠葉を付ける。 | |||

| ホンダワラ属の形態観察では,この他に主枝や生殖器床を観察する必要がありますが,日本海のイソモクとタマナシモクの主枝や側枝に違いは見られず,生殖器床については手元に生殖器官を付けた標本が無いため比較する事が出来ませんでした。吉田(1985b, 1998)はイソモクとタマナシモクの区別点として繊維状根の発達の具合を挙げています。確かにタマナシモクの標本の繊維状根はいずれもイソモクより長く,良く発達しているように見えます。葉は両者とも良く似ています。タマナシモクは左右相称な葉が多いなどの違いはありますが,採集時期によっては区別が困難な場合がありました。今回の観察で,最も顕著な違いが見られたのは気胞の形態でした。イソモクの気胞は球形から楕円形であるのに対し,タマナシモクは細長い紡錘形です。

以上の観察結果から,イソモクとタマナシモクとは形態的に区別可能と考えられますが,ホンダワラ類は形態変異の激しいグループで,付着器や気胞の形の違いは生育時期や生育環境による形態変異の範囲であるとも考えられます。一年間を通した観察が必要でしょう。出来ればタマナシモクのITS2やrubisco spacer領域,cox3遺伝子などの配列を決定し,イソモクと比較してみたいものです。 |

||||

| 関東地方のイソモクはイソモクなのか? | ||||

|

|

|||

イソモク(千葉県)の葉 葉は薙刀形で反り返る。片側の縁辺,しばしば両縁に鋸歯を持つ。 |

||||

改めて観察してみると,葉が大きく,薙刀形になること以外,日本海のイソモクとの違いは無いようです。種の違いというよりは変種もしくは品種の違いでしょう。Yoshida (1983, 1998)は,関東地方のイソモクとSargassum hemiphyllum var. chinense J. Agardh(S. chinense (J. Agardh) J. Agardh)との近縁性を指摘しています。Cheang et al. (2010) は,日本(和歌山,徳島,高知,長崎)と韓国で採集したS. hemiphyllumと台湾と中国で採集したS. hemiphyllum var. chinenseについて系統地理学的研究を行い,S. hemiphyllum var. chinense個体群のS. hemiphyllum個体群への遺伝的侵入があること,日本と韓国の個体群の間に交配がある可能性などを報じています。以上の事から,関東地方のイソモクは,種以下の分類群として区別しない方が混乱がないでしょう。関東地方のイソモクについても,タマナシモクと同じくITS2やrubisco spacer領域,cox3遺伝子などの配列を決定し,比較検討したいものです。 |

||||

| 参考文献 | ||||

| Cheang, C.C., Chu, K.H. and Ang, P.O. JR 2010. Phylogeography of the marine macroalga Sargassum hemiphyllum (Phaeophyceae, Heterokontophyta) in northwestern Pacific. Molecular Ecology 19:2933-2948. |

||||

| 千原光雄 1983. 学研生物図鑑 海藻.学習研究社,東京. | ||||

| 千原光雄 2002. フィールドベスト図鑑 vol.11 日本の海藻.学習研究社,東京. | ||||

| 岡村金太郎 1924. 日本藻類圖譜 第5巻 第3集.内田老鶴圃,東京. | ||||

| 岡村金太郎 1928. 日本藻類圖譜 第5巻 第10集.内田老鶴圃,東京. | ||||

| 瀬川宗吉 1956. 原色日本海藻図鑑.保育社,大阪. | ||||

| Yoshida, T. 1983. Japanese species of Sargassum subgenus Bactrophycus (Phaeophyta, Fucales). Journal of the Faculty of Science, Hokkaido University, Series V (Botany) 13: 99-246. | ||||

| 吉田忠生 1985a. ホンダワラ類の分類と分布 5. Teretia節の種類-2.海洋と生物 7: 200-203. | ||||

| 吉田忠生 1985b. ホンダワラ類の分類と分布 6. Teretia節の種類 (2)とHalochloa節.海洋と生物 7: 342-345. | ||||

| 吉田忠生 1998. 新日本海藻誌.1222 pp. 内田老鶴圃,東京. | ||||

| >コラム >海藻コラム | ||||

| 「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る | ||||

| © 2010 Masahiro Suzuki | ||||