センニンソウの茎の観察 |

||

| 2015年10月12日更新 | ||

| はじめに | ||

| センニンソウ(Clematis terniflora)は山野で普通に見られるつる性植物で,夏に白い花をたくさん咲かせます。人気の園芸植物であるクレマチスに近い仲間です。センニンソウの茎は,双子葉植物の典型的な茎の構造が観察出来ます。

植物の茎は,表皮組織系 dermal tissue system,維管束組織系 vascular tissue system,基本組織系 ground tissue system (fundermental tissue system)で構成されています。センニンソウの茎を横断すると,表皮から内側に向かって,表皮,板状肥厚組織,厚壁組織,篩部(師部),形成層,木部,柔組織(髄)が観察出来ます。厚壁組織は,細胞壁が遠心的に肥厚し,各細胞間の細胞壁には壁孔が見られます。篩部(師部)と木部の間には形成層が見られます。形成層では細胞分裂が活発に行われています。 |

||

| センニンソウの花 | ||

| 撮影地:千葉県 柏市 豊四季; 撮影日:2011年9月2日;撮影者:鈴木雅大 | ||

| 夏に白い花を密生するため良く目立ちます。多年生なので同じ場所で見られることが多く,花を目印に場所を覚えておくと,花のない時期でも採集することが出来ます。 | ||

| 採集・切片作製時の注意事項 | ||

| 採集したセンニンソウ | ||

| センニンソウは,双子葉植物の茎の組織観察に最も適した植物の一つですが,毒草であるため,扱いには注意が必要です。本種の茎や葉を切った時に出る汁に触れると,水疱やかぶれなどの皮膚炎を起こすことがあります。枝を切るときや切片を作る時はビニール手袋をするなどして皮膚を保護する必要があります。著者はこれまでセンニンソウやキンポウゲ科の仲間でかぶれたことがないため素手で作業することが多いのですが,かぶれやすさやアレルギーなどは個人差が大きく自分が平気でも他の方が平気とは限らず,また自身もいつ被害に合うか分からないため実習では気を付けるようにしています。 | ||

| 切片作製手順 | ||

| 程良く生長したみずみずしく張りのある場所を選び,数cm程切り取ります。カミソリの葉の通らないような硬い場所や葉や枝が出ている節を選んではいけません。切り取った茎を親指と人差し指ではさみ,茎に垂直にカミソリ刃を入れて切片を作ります。 | ||

| 作った切片は,カミソリ刃ごと水を入れたシャーレの中に入れます。たくさんの切片の中から,もっとも薄い切片を選び出し,面相筆で拾い上げます。 | ||

| 切片をスライドガラスに乗せ,カバーガラスをかけます。 | ||

| 顕微鏡で観察する | ||

| 4倍または10倍の対物レンズで良く切れた切片を探します。10倍の対物レンズで真正中心柱を確認したら,40倍の対物レンズで観察し,表皮側から順に厚角組織,厚壁組織,篩部(師部),形成層,木部を観察します。 | ||

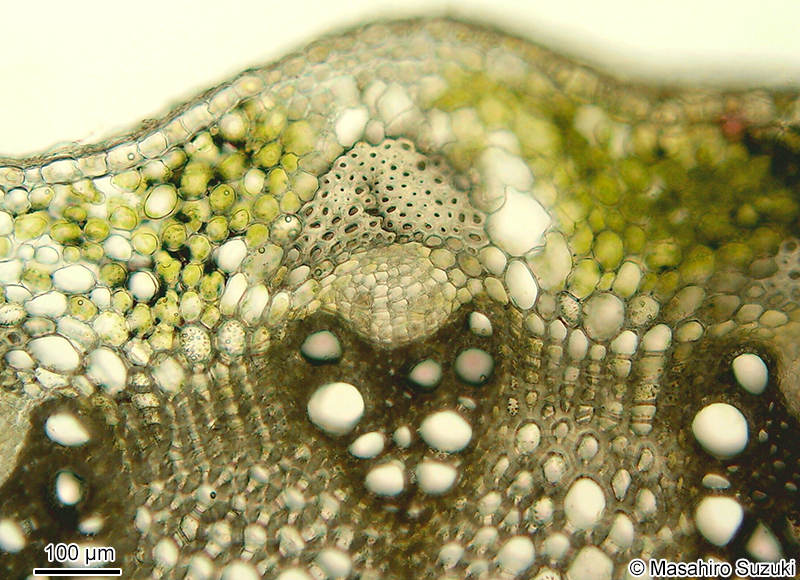

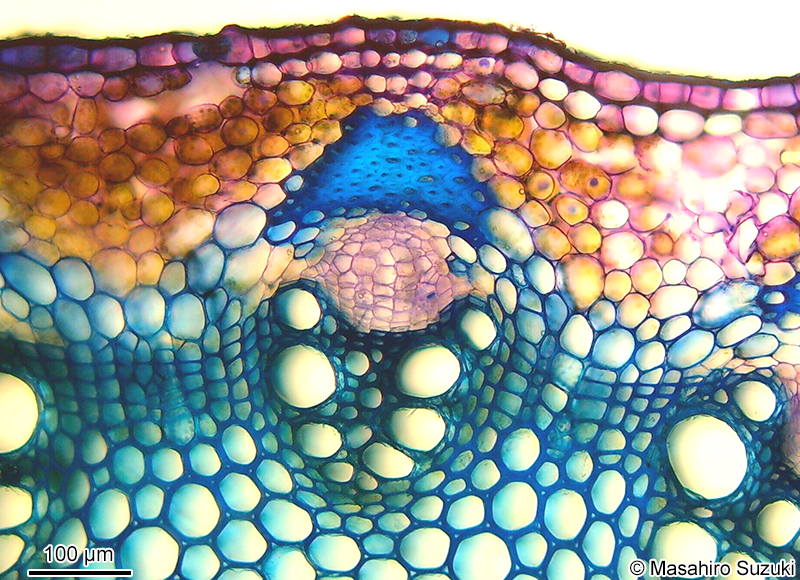

| 茎の横断面 | ||

| 典型的な真正中心柱です。 | ||

|

||

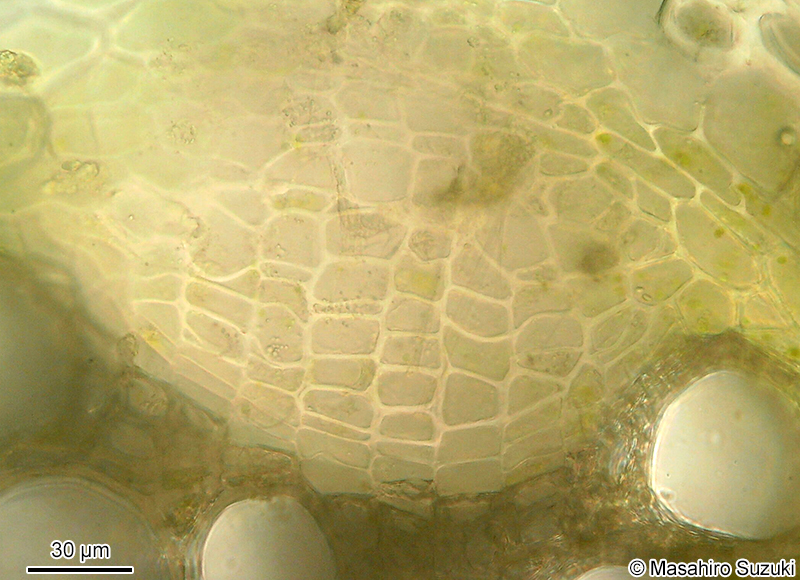

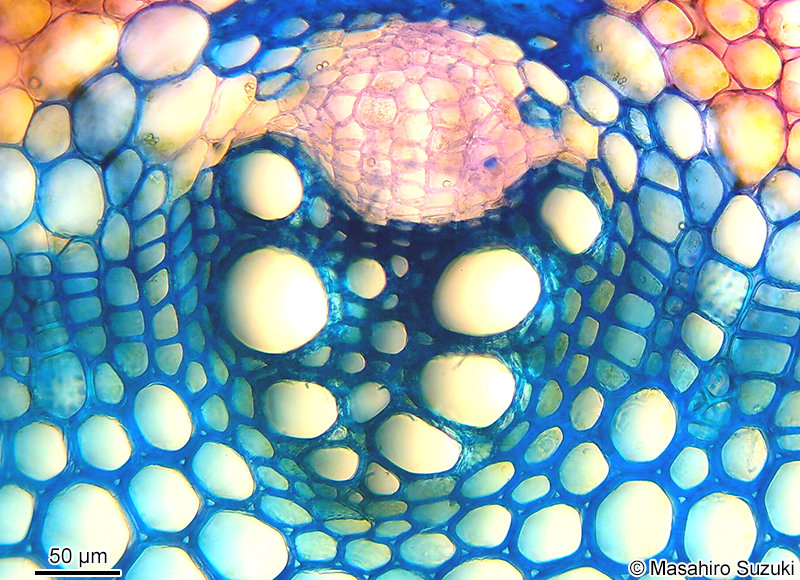

| 維管束 vascular bandle | ||

|

||

| 板状肥厚組織と厚壁組織 sclerenchyma | ||

|

||

| 篩部(師部) phroem | ||

|

||

| 木部 xylem | ||

| トルイジンブルーで染色 | ||

|

||

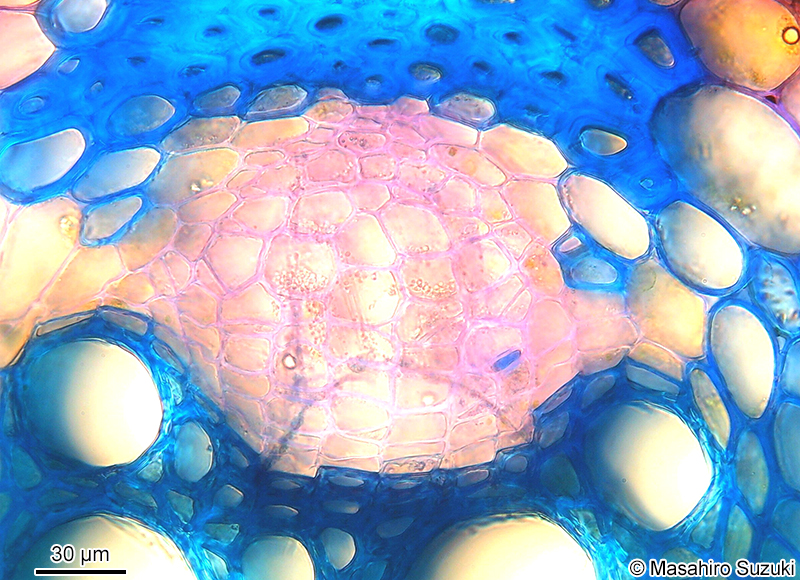

| トルイジンブルーで染色した維管束 | ||

| 板状肥厚組織 | ||

| 細胞の表皮側と髄側の細胞壁が共に肥厚し,隣接する細胞の細胞壁が密接するため板状に見えます。 | ||

| 厚壁組織 sclerenchyma | ||

|

||

| 篩部(師部) phroem | ||

|

||

| 木部 xylem | ||

|

||

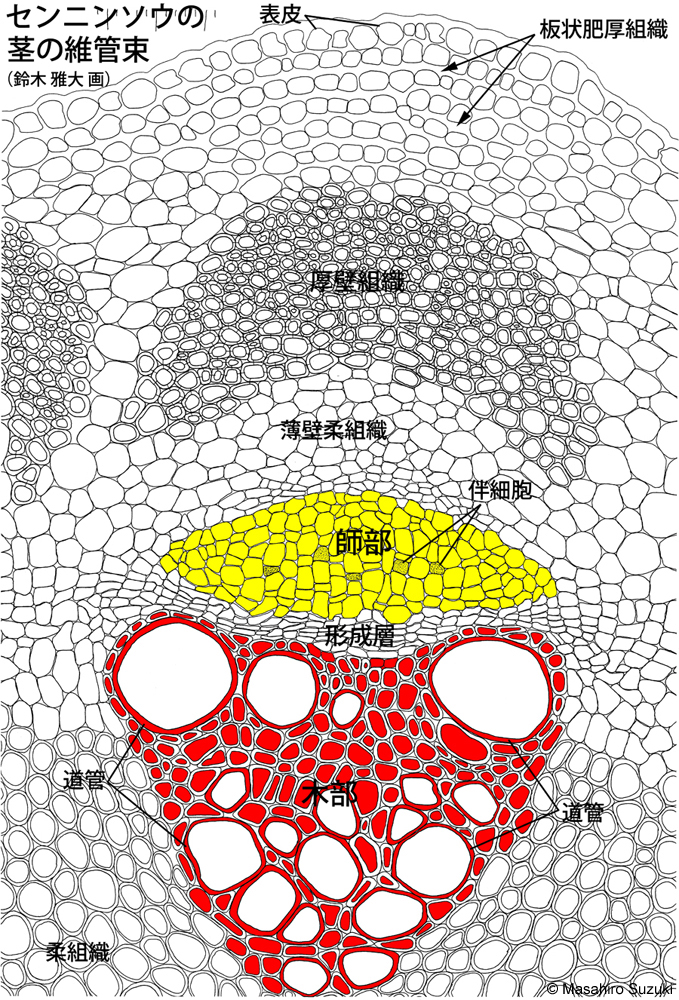

| センニンソウの維管束のスケッチ | ||

| 篩部(師部)を黄色,木部を赤で示しています。木部と篩部(師部)の間に形成層が見られる開放維管束です。 | ||

| 観察のポイント | |

| 真正中心柱 eustile | |

| 維管束が等間隔で環状に並んでいます。主に双子葉植物の茎で見られる中心柱です。 | |

| 並立維管束 collateral vascular bundle | |

| 木部と篩部(師部)が対になった維管束です。被子植物,裸子植物の茎,葉で一般的に見られます。茎では,表皮側が篩部(師部),内側が木部です。 | |

| 開放維管束 open vascular bundle | |

| 篩部(師部)と木部の間に形成層が見られます。形成層によって茎が太く生長出来ることから開放維管束と呼ばれています。 | |

| 板状肥厚組織 | |

| 細胞の表皮側と髄側の細胞壁が肥厚し,隣接する細胞の細胞壁が密接するため板状に見える機械組織です。 | |

| 厚角細胞 collenchyma cell | |

| 細胞壁が肥厚しますが,細胞は生きており,植物体を柔軟に支持します。 | |

| 厚壁組織 sclerenchyma | |

| 厚壁細胞から成る機械組織です。 | |

| 厚壁細胞 sclereid cell (sclerenchyma cell) | |

| 細胞壁が遠心的に肥厚した細胞です。細胞は死んでおり,細胞壁が木化する事で植物体を強固に支持します。隣接する細胞同士は細胞壁に孔いた壁孔 pit でつながっており,水などが通れるように出来ています。 | |

| 篩部(師部) phloem | |

| 篩管(師管),伴細胞,篩部(師部)柔組織などから成る組織です。 | |

| 伴細胞 companion cell | |

| 篩管(師管)の物質の移動を補助すると考えられていますが,機能の詳細は今なお分かっていません。 | |

| 篩管(師管) sieve tube | |

| 光合成によって作られた糖をショ糖の形で貯蔵器官へ輸送します。横断面では篩管(師管)そのものを観察するのが難しいですが,縦に切ると篩管(師管)特有のラッパ状の形態や篩板(師板)を観察することが出来ます。 | |

| 形成層 cambium | |

| 双子葉植物に見られます。篩部(師部)と木部の間に位置し,活発に細胞分裂が行われます。生長しきった茎や植物の種類によっては観察しづらい事がありますが,通常細長い細胞が数層並んでいます。 | |

| 木部 xylem | |

| 道管,木部柔組織,木部繊維などから成る組織です。 | |

| 導管 vessel | |

| 根で吸収した水や無機物を吸い上げるための管です。細胞は死んでいます。通常,細胞壁が肥厚し,肥厚の様子によって螺旋紋導管,孔紋導管などに分類されます。これらの導管の型は,維管束を縦に切ると分かりやすいですが,横断面でも確認出来ます。 | |

| 柔組織 parenchyma | |

| 植物体で最も普通に見られる組織です。通常,細胞壁が薄く原形質に富みます。植物の代謝に関わるほとんどは柔組織で行われています。 | |

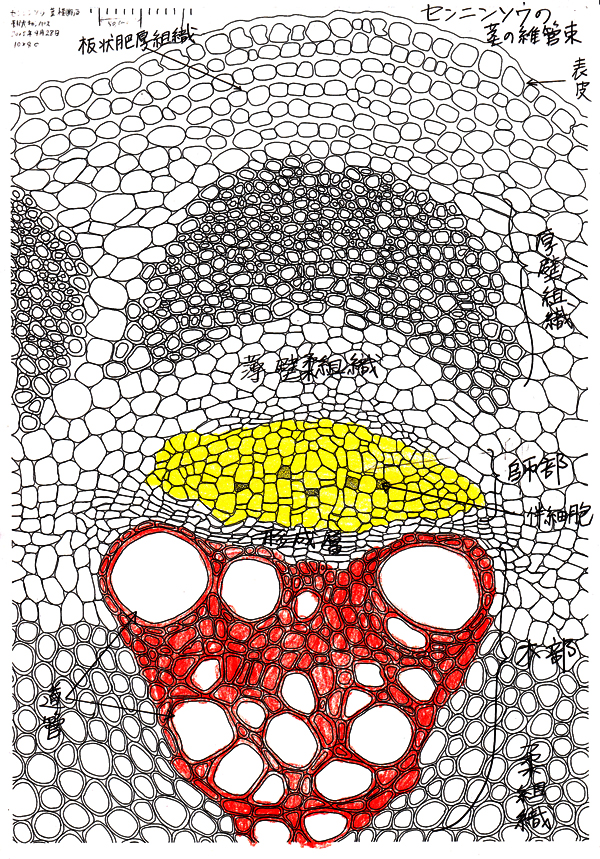

| 学生実習の実際 |

| 時間があれば学生自身にスケッチさせた方が教育効果が高いと思います。維管束,すなわち篩部(師部),形成層,木部に限定してスケッチすれば比較的短時間で観察出来るでしょう。著者は,一回の実習で根茎葉全てを観察させている都合上,塗り絵を用いています。センニンソウの茎の維管束を描いたスケッチを用意し,篩部(師部)を黄色,木部を赤い色鉛筆で塗ります。篩部(師部)と厚壁組織を間違えて塗ってしまう学生が多くみられます。切片を見ると,厚壁組織が目立つため,これを篩部(師部)だと思ってしまうようです。あえてしばらく直さず,ある程度塗り終えたところで,間違いである事を指摘しています。半ば以上著者の意地悪ですが,一度間違えると次回以降の観察で注意深く観察しようとする気持ちが芽生える事から,高校生以上の生徒,学生には最初から正しい場所を教えないようにしています。塗り絵が完成したら,図に内皮,篩部(師部),木部,導管といった用語を書き入れます。宿題又はレポートとして,各用語の意味や機能について調べさせます。 |

|

| 実習で学生が描いた塗り絵 |

| 観察を行う上での問題点1. 毒草である。 |

| 「採集・切片作製時の注意事項」で述べた通り,本種は毒草のため,切片を作製する際にかぶれる危険性があります。著者は本種を用いる際,学生・生徒にビニール手袋をはめさせるか,著者が作製した切片を渡すようにしています。 |

| 観察を行う上での問題点2. 花が咲いていない時期は見つけにくい。 |

| センニンソウは普通に見かける山野草ですが,野外で見つけるにはある程度経験が必要です。本種は白い花をたくさん付けるので,花を付ける時期(夏から秋にかけて)は,各地で見つけることが出来ると思います。毎年同じような場所に出てくるので,花が咲いている時に生えている場所を調べておくのが良いでしょう。また,本種は比較的良く根付くため,掘り上げて花壇などで栽培する事も可能です。どうしても見つからない場合は,ホームセンターや園芸店で売られているクレマチスを用いると良いでしょう。→センニンソウの代わりを探して |

| >実験・観察の紹介 >植物組織の観察 |

| 「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る |

| © 2010 Masahiro Suzuki |