| リボンアオサ Ulva lactuca | ||||

| 作成者:鈴木雅大 作成日:2012年2月8日(2019年4月2日更新) | ||||

| リボンアオサ(りぼん石蓴) | ||||

| Ulva lactuca Linnaeus 1753: 1163. | ||||

| 緑藻植物門(Phylum Chlorophyta),アオサ藻綱(Class Ulvophyceae),アオサ目(Order Ulvales),アオサ科(Family Ulvaceae),アオサ属(Genus Ulva) | ||||

| *1. 吉田(1998)「新日本海藻誌」における分類体系:緑藻綱(Class Chlorophyceae),アオサ目(Order Ulvales),アオサ科(Family Ulvaceae),アオサ属(Genus Ulva)*U. fasciataとして | ||||

| *2. 吉田ら(2015)「日本産海藻目録(2015年改訂版)」における分類体系:緑藻綱(Class Chlorophyceae),アオサ目(Order Ulvales),アオサ科(Family Ulvaceae),アオサ属(Genus Ulva)*U. fasciataとして | ||||

| 掲載情報 | ||||

| Kazi et al. 2016: 47. Figs 14-19; Lee et al. 2019: 259. Figs 4A-4C, 4E-4G. | ||||

| Homotypic synonym | ||||

| Phyllona lactuca (Linnaeus) F.H. Wiggers 1780: 93. | ||||

| Monostroma lactuca (Linnaeus) J. Agardh 1883: 102. | ||||

| Heterotypic synonym | ||||

| Ulva fasciata Delile 1813: 297; Yamada 1935: 27; 梶村 1973: 29. Figs 1-3; 1988: 115. Figs 1-6; 右田・藤田 1987: 226. Figs 1-20; 吉田 1998: 39. | ||||

| ≡ Ulva lactuca f. fasciata (Delile) Hering in Krauss 1846: 215. | ||||

| ≡ Phycoseris fasciata (Delile) Montagne 1856: 449. | ||||

| この他数種の異名(シノニム)が知られています(Algaebase参照)。 | ||||

| Type locality: 不明。ヨーロッパと考えられていましたが,Holotypeの遺伝子解析によればインド洋~太平洋で採集された可能性が示唆されています(Hughey et al. 2019)。 | ||||

| Holotype specimen: LINN 1275-24, #5. (Linnean Society of London) | ||||

| 分類に関するメモ:Ulva fasciataとU. lactucaとの関係が問題となっていましたが(O'Kelly et al. 2010, Kirkendale et al. 2013など),Hughey et al. (2019) によって整理され,U. fasciataはU. lactucaの異名同種(シノニム)となりました。和名は「リボンアオサ」とするのが適当でしょう。 | ||||

| 採集地:兵庫県 淡路市 岩屋港(淡路島);採集日:2018年8月28日;撮影者:鈴木雅大 | ||||

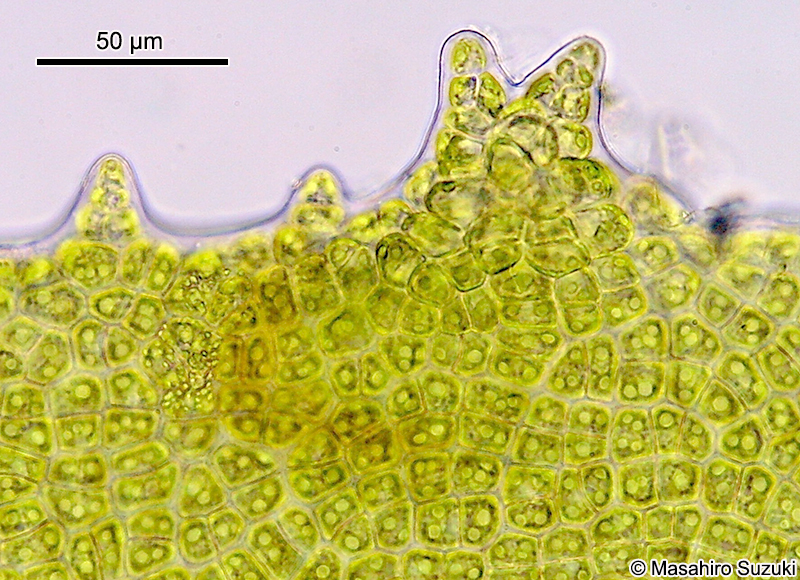

| 実習で使われていたものを撮影させて頂いたものです。典型的な個体では体が複数の裂片に分かれ,各裂片が細長い線状になります。本種のもう一つの特徴は,体の縁辺に顕微鏡で確認できるサイズの鋸歯を持つことですが,鋸歯を確認出来ないものも多く,兵庫県淡路島で採集した個体の多くが,縁辺に鋸歯が無いか不明瞭でした。 | ||||

| 体縁辺に鋸歯を持っていた個体 | ||||

| 採集地:兵庫県 淡路市 岩屋港(淡路島);採集日:2018年8月28日;撮影者:鈴木雅大 | ||||

|

||||

|

||||

| 体の縁辺部の顕微鏡写真 | ||||

|

||||

| 体の表面観 | ||||

| 兵庫県淡路島で採集されたリボンアオサについて,顕微鏡下で鋸歯を探したところ,10個体ほどあった中で1個体だけ明瞭な鋸歯を持つものがありました。他の個体よりも小さいですが,裂片に分かれることと,裂片が比較的線状であることから同一種としています。ただし,「リボンアオサ」と呼んでいるものに複数種が含まれており,鋸歯のあるものとないものは実は種が異なっていたなんてことも可能性としては大いにあり得ます。機会があればDNA鑑定して確かめてみたいところです。 | ||||

|

||||

| 押し葉標本(採集地:千葉県 銚子市 犬若 外川漁港;採集日:2004年10月15日;採集者:鈴木雅大) | ||||

|

||||

| 押し葉標本(採集地:東京都 八丈島 三根 神湊漁港;採集日:2004年5月5日;採集者:鈴木雅大) | ||||

| 分類の混乱から決着まで | ||||

| リボンアオサの分類は2010年代に入ってから混乱しており,Ulva fasciataとU. lactucaが同種ではないかと言われてきました。O'Kelly et al. (2010) は,U. lactucaのタイプ標本からDNAを抽出し,決定したrbcL遺伝子配列がハワイ産のU. fasciataと一致すると述べています。しかし,U. lactucaのタイプ標本からのDNA抽出に関して,Butler (2007) による紹介があるものの,決定したとされるrbcL遺伝子の配列情報やU. lactucaとU. fasciataとの比較結果は公開されていませんでした。また,U. fasciataについては,用いているサンプルがハワイ産のものだけで,タイプ標本やタイプ産地(エジプト)のものを比較してはいないため,「真の」U. fasciataが別に存在する可能性も否定できませんでした。Kirkendale et al. (2013) は,O'Kelly et al. (2010) の主張を認めず,U. lactucaとU. fasciataを別種として扱っています。Kirkendale et al. (2013), Masakiyo & Shimada (2014), Matsumoto & Shimada (2015)などによる遺伝子解析は,U. lactucaが複数の種類を混同している可能性を示唆しており,日本やヨーロッパで「オオバアオサ = U. lactuca 」と呼ばれている種類は,リボンアオサとは異なる系統に位置していました。このため,研究者によって見解が分かれ,U. fasciataとU. lactucaの学名がアオサ属の論文や遺伝子配列データベース上で入り乱れ,どれが真のU. fasciataあるいはU. lactucaなのか検討が付かないという混乱状態にありました。

形態的にはどうなのかというと,U. fasciataは葉の幅が狭い線形で,U. lactucaはアナアオサ(U. australis)のように円形になるのが特徴です。加えて,日本でリボンアオサ(= U. fasciata)と呼んでいる種類には顕微鏡的な鋸歯があり,本種を同定する際の重要な特徴の一つとなっています。この顕微鏡的な鋸歯について,Papenfuss (1960 p. 304) は,U. lactucaのタイプ標本に顕微鏡的な鋸歯(dentate with quite large teeth)があることを指摘しています。葉の幅については,日本のリボンアオサにおいて,生育地や時期によって葉の幅が広くなることが知られており,著者も千葉県銚子半島において,体が円形に近いリボンアオサを採集したことがあります。これらの形態的特徴は,Ulva fasciataがU. lactucaと同種であるとするO'Kelly et al. (2010)の主張を支持しており,著者は少なくとも日本のリボンアオサをU. lactucaとすることに矛盾はないと思っていました。しかし,これまでオオバアオサ(= U. lactuca ?)と呼んできたものがリボンアオサとは異なる種であることは明らかで,リボンアオサをU. lactucaとした場合,オオバアオサはどうするのかという疑問は残りました。 Ulva fasciataとU. lactucaの扱いを巡り,近年の海藻分類の中でも類を見ないほどの混乱が起こっていましたが,Hughey et al. (2019)によってU. fasciata, U. lactucaをはじめとする幾つかのアオサ類のタイプ標本の遺伝子解析が行われたことにより決着をみました。Ulva fasciataはU. lactucaと同種とするのが妥当であることが確かめられ,オオバアオサやヨーロッパで"U. lactuca"と呼ばれてきたものはチシマアナアオサ(U. fenestrata)であることが分かりました。分かってみればあっけないというか,至極妥当な結果だったと思います。オオバアオサがチシマアナアオサであるという結果を見たときは「あ~なるほど」と唸ってしまいました。約10年にわたる混乱状態が一瞬にして解決するという,タイプ標本の遺伝子解析が分類学的研究にとっていかに重要かを知らしめる好例だと思いました。 |

||||

| 参考文献 | ||||

| Agardh, J.G. 1883. Till algernes systematik. Nya bidrag. (Tredje afdelningen.). Lunds Universitets Års-Skrift, Afdelningen for Mathematik och Naturvetenskap 19: 1-177. | ||||

| Butler, D. 2007. Ancient algal mixup sorted. Nature News doi:10.1038/news.2007.396. | ||||

| Delile, A.R. 1813. Description de l'Égypte. pp. 145-320. Imprimerie Impériale, Paris. | ||||

| Guiry, M.D. and Guiry, G.M. 2012. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org; searched on 11 February 2012. | ||||

| Hughey, J.R., Maggs, C.A., Mineur, F., Jarvis, C., Miller, K.A., Shabaka, S.H. and Gabrielson, P.W. 2019. Genetic analysis of Linnaean Ulva lactuca (Ulvales, Chlorophyta) holotype and related type specimens reveals name misapplications, unexpected origins, and new synonymies. Journal of Phycology 55: 503-508. | ||||

| 梶村光男 1973. 島根県産リボンアオサについて.藻類 21: 29-32. | ||||

| Kajimura, M. 1988. Note on the marine algal flora of the Oki Isls. VII. Studies of the San'in region. Natural environment 4: 115-123. | ||||

| Kazi, M.A., Kavale, M.G. and Singh, V.V. 2016. Morphological and molecular characterization of Ulva chauguli sp. nov., U. lactuca and U. ohnoi (Ulvophyceae, Chlorophyta) from India. Phycologia 55: 45-54. | ||||

| Kirkendale, L., Saunders, G.W. and Winberg, P. 2012 '2013'. A molecular survey of Ulva (Chlorophyta) in temperate Australia reveals enhanced levels of cosmopolitanism. Journal of Phycology 49: 69-81. | ||||

| Krauss, F. 1846. Pflanzen des Cap- und Natal-Landes, gesammelt und zusammengestellt von Dr. Ferdinand Krauss. (Schluss.). Flora 29: 209-215. | ||||

| Linnaeus, C. 1753. Species plantarum Vol. 2. pp. 561-1200. Impensis Laurentii Salvii, Holmiae. | ||||

| Masakiyo, Y. and Shimada, S. 2014. Species diversity of the genus Ulva (Ulvophyceae, Chlorophyta) in Japanese waters, with special reference to Ulva tepida Masakiyo et S.Shimada sp. nov. Bulletin of the National Science Museum Series B (Botany) 40: 1-13. | ||||

| Matsumoto, K. and Shimada, S. 2015. Systematics of green algae resembling Ulva conglobata, with a description of Ulva adhaerens sp. nov. (Ulvales, Ulvophyceae). European Journal of Phycology 50: 100-111. | ||||

| 右田清治・藤田雄二 1987. 緑藻リボンアオサの培養における生活史.藻類 35: 226-230. | ||||

| Montagne, C. 1856. Sylloge generum specierumque cryptogamarum. 498 pp. sumptibus J.-B., Parisiis & Londini. | ||||

| O'Kelly, C.J., Kurihara, A., Shipley, T.C. and Sherwood, A.R. 2010. Molecular assessment of Ulva spp. (Ulvophyceae, Chlorophyta) in the Hawaiian Islands. Journal of Phycology 46: 728-735. | ||||

| Papenfuss, G.F. 1960. On the genera of the Ulvales and the status of the order. Journal of the Linnean Society of London, Botany 56: 303-318. | ||||

| Wiggers, F.H. 1780. Primitiae florae holsaticae; quas praeside D. Joh. Christiano Kerstens. 112 pp. litteris Mich. Frider. Bartschii Acad. Typogr, Kiliae. | ||||

| Yamada, Y. 1935. Notes on some Japanese algae, VI. Scientific Papers of the Institute of Algological Research, Faculty of Science, Hokkaido Imperial University 27-35. Pls 11-16. | ||||

| 吉田忠生 1998. 新日本海藻誌.1222 pp. 内田老鶴圃,東京. | ||||

| 吉田忠生・鈴木雅大・吉永一男 2015. 日本産海藻目録(2015年改訂版).藻類 63: 129-189. | ||||

| >写真で見る生物の系統と分類 >真核生物ドメイン >スーパーグループ アーケプラスチダ >緑色植物亜界 >アオサ藻綱 >アオサ目 >アオサ科 | ||||

| >日本産海藻リスト >緑藻植物門 >アオサ藻綱 >アオサ目 >アオサ科 >アオサ属 >リボンアオサ | ||||

| 「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る | ||||

| © 2012 Masahiro Suzuki | ||||