| エクスカバータ Supergroup Excavata | ||||||

| 作成:2010年10月24日(2015年9月7日更新) | ||||||

| エクスカバータに所属している生物は,寄生生活であったり嫌気環境に生息しているなど,一般的な生物とは異なる環境に生息しているため,遺伝子の変異速度が速く,分子系統解析をすると長枝誘因(Long branch artifact)を引き起こす事があり,系統関係が良く分かっていません。エクスカバータを一つのグループとする見解と,盤状クリステ類(Discicristata)と狭義のエクスカバータの2つのグループに分ける見解があります。盤状クリステ類は,ミトコンドリアのクリステが盤状であるという特徴でまとめられます。狭義のエクスカバータは細胞の腹側に凹みがあり、この部分で餌を捕獲します。このように盤状クリステ類と狭義のエクスカバータは,それぞれ形態的には良くまとまったグループです。ところが,上述の通り,系統解析を行うとこのグループの系統関係は解像度が悪く,盤状クリステ類とエクスカバータを一つのグループとしてまとめて良いのか,別のグループとして扱えば良いか明確な結論は出ていません。現在はエクスカバータを一つのグループとして扱う事が多いので,ここでも暫定的に盤状クリステ類をエクスカバータに含めました。 | ||||||

盤状クリステ 盤状クリステ |

||||||

| 別名と分類階級 | ||||||

| エクスカバータは,エクスカベート(Excavate)とも呼ばれます。エクスカバータは界,門などの分類階級ではありません。Cavalier-Smith (2010) とRuggiero et al. (2015)では,エクスカバータ下界(Infrakingdom Excavata)として,原生動物界(Kingom Protozoa),エオゾア亜界(Subkingom Eozoa)に下に置かれています。また,Cavalier-Smith (2010) とRuggiero et al. (2015)は,ユーグレノゾア(Euglenozoa)をエクスカバータと分け,ユーグレノゾア下界として,エオゾア亜界の下に置いています。しかし,Cavalier-Smith (2010) とRuggiero et al. (2015)が提唱する「原生動物界」は,系統関係を無視しており,アメーバ類や襟鞭毛虫など,スーパーグループのレベルで異なるものを含めているため,そのまま用いてよいか疑問があります。また,ユーグレナ類と狭義のエクスカバータ類との関係についても依然として不明のままなので,本サイトでは,Adl et al. (2012) に従い,エクスカバータを単独のスーパーグループとして扱い,門以下の分類体系はRuggiero et al. (2015) に従いました。 | ||||||

| ミドリムシ(ユーグレナ)門 Phylum Euglenozoa | ||||||

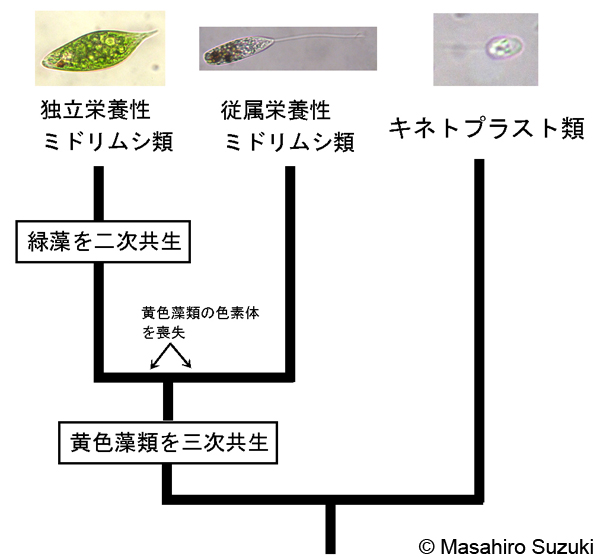

| ミトコンドリアクリステが盤状で,鞭毛の鞭毛小毛が片側に配置されている事,パラキシアルロッドと呼ばれる構造を持っている事によって特徴づけられます。これらの特徴から盤状クリステ類として独立のグループと扱われる事もあります。ミドリムシ(ユーグレナ)藻類とキネトプラスト類が含まれています。ミドリムシ(ユーグレナ)藻類は,緑藻植物を二次共生した二次光合成生物です。ミドリムシ(ユーグレナ)藻類の祖先生物が色素体を獲得したわけではなく,ミドリムシ(ユーグレナ)門の中である捕食性の生物が緑藻を二次細胞内共生し,光合成色素としてクロロフィルa, bを持つ独立栄養性のミドリムシ(ユーグレナ)藻類が誕生したと考えられています。さらに,Maruyama et al. (2011)とYang et al. (2011) によると,このグループは緑藻を二次共生する前に黄色藻類(珪藻,黄金色藻類など)を二次共生(注1)し,緑藻を取り込む前にその色素体を失ったことが示唆されました。すなわち,「色素体の入れ替え」を行ったわけです。この研究結果は,「むかしむかし、ミドリムシは紅かった?」という内容で紹介されました。紅藻ならばともかく,黄色藻類を共生したわけですから,「アカムシ」ではなく「キイロムシ」だったのではないでしょうか。 | ||||||

| 注1:アルベオラータに倣い,三次共生と表現すべきかもしれません。 | ||||||

|

||||||

| ミドリムシ(ユーグレナ)門の系統と色素体獲得の模式図 | ||||||

| ミドリムシ(ユーグレナ)綱 Class Euglenophyceae | ||||||

| ミドリムシ(ユーグレナ)目 Order Euglenida | ||||||

|

||||||

| *ミドリムシ(ユーグレナ),カラヒゲムシ(トラケロモナス),ニセウチワヒゲムシ(レポキンクリス),ウチワヒゲムシ(ファクス)などをふくみます。 | ||||||

| ペラネマ綱 Class Peranemea | ||||||

| ヘテロネマ目 Order Heteronemida | ||||||

|

||||||

| ヘテロネマ科 | ||||||

| Heteronema sp. | ||||||

| 撮影:鈴木雅大;千葉県 手賀沼 | ||||||

| ペラネマ目 Order Peranemida | ||||||

|

||||||

| ペラネマ科 | ||||||

| Peranema sp. | ||||||

| 撮影:鈴木雅大;千葉県 手賀沼 | ||||||

| キネトプラスチダ綱 Class Kinetoplastea | ||||||

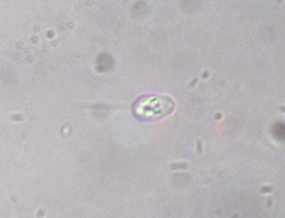

| ボド目 Order Bodonida | ||||||

|

||||||

| ボド科 | ||||||

| Bodo sp. | ||||||

| 撮影:鈴木雅大;千葉県 手賀沼 | ||||||

| ペルコロモナス門 Phylum Percolozoa | ||||||

| アメーバ状生物でミトコンドリアクリステが盤状です。ユーグレナ門と併せて盤状クリステ類と呼ばれる事もあります。 | ||||||

| メタモナーダ門 Phylum Metamonada | ||||||

| マイトソームあるいはヒドロジェノソームと呼ばれる退化したミトコンドリアを持ち,クリステはありません。細胞の腹部に凹みを持ち,ロウコゾア門と共に狭義のエクスカバータ類と呼ばれます。動物に寄生するものや,貧酸素環境,嫌気的環境など一般的な生物が生息出来ないような場所を好むものが多いです。寄生虫として知られるジアルディア(Giardia),トリコモナス(Trichomonas)が医学分野での研究が進んでいます。ジアルディアはジアルディア症の病原生物で,トリコモナスはトリコモナス症の病原生物です。この他,ディプロモナス(Diplomonas),レトルタモナス(Retortamonas),カルペディオモナス(Carpediemonas),ディスネクテス(Dysnectes)などが知られています。 | ||||||

| ロウコゾア門 Phylum Loukozoa | ||||||

| 板状クリステを持つミトコンドリアを持っています。細胞の腹部に凹みを持ち,メタモナーダ門と共に狭義のエクスカバータ類と呼ばれますが,系統解析ではメタモナーダ門との近縁性は支持されない事が多いです。貧酸素環境に生息しています。ジャコバ類(Jakoba,Reclinomonasなど)が知られています。 | ||||||

| 参考文献 | ||||||

| Adl, S.M., Simpson, A.G.B., Farmer, M.A. et al. 2005. The new higher level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists. Journal of Eukaryotic Microbiology 52:399–451. | ||||||

| Cavalier-Smith, T. 2010. Kingdoms Protozoa and Chromista and the eozoan root of the eukaryotic tree. Biology Letters 6: 342-345. | ||||||

| 井上 勲 2007. 藻類30億年の自然史 藻類から見る生物進化・地球・環境 第2版.643 pp. 東海大学出版会,秦野(神奈川). | ||||||

| Maruyama, S., Suzaki, T., Weber, A.P.M., Archibald, J.M. and Nozaki, H. 2011. Eukaryote-to-eukaryote gene transfer gives rise to genome mosaicism in euglenids. BMC Evolutionary Biology 11: 105. | ||||||

| Ruggiero, M.A., Gordon, D.P., Orrell, T.M., Bailly, N., Bourgoin, T., Brusca, R.C., Cavalier-Smith, T., Guiry, M.D. and Kirk, P.M. 2015. A higher level classification of all living organisms. PLoS ONE 10: e0119248. | ||||||

| Yang, Y., Maruyama, S., Sekimoto, H., Sakayama, H. and Nozaki, H. 2011. An extended phylogenetic analysis reveals ancient origin of "non-green" phosphoribulokinase genes from two lineages of "green" secondary photosynthetic eukaryotes: Euglenophyta and Chlorarachniophyta. BMC Research Notes 4: 330. | ||||||

| >写真で見る生物の系統と分類 >真核生物ドメイン | ||||||

| 「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る | ||||||

| © 2010 Masahiro Suzuki | ||||||