| ヨゴレコナハダ Otohimella japonica | ||||

| 作成者:鈴木雅大 作成日:2016年7月8日(2023年7月30日更新) | ||||

| ヨゴレコナハダ(汚粉肌) | ||||

| Otohimella japonica (Yamada) Mas.Suzuki, T.Segawa, Hi.Mori & Nozaki in Suzuki et al. 2016: 14. | ||||

| 紅藻植物門(Phylum Rhodophyta),真正紅藻亜門(Subphylum Eurhodophytina),真正紅藻綱(Class Florideophyceae),ウミゾウメン亜綱(Subclass Nemaliophycidae),ウミゾウメン目(Order Nemaliales),ウミゾウメン亜目(Suborder Nemaliineae),コナハダ科(Family Liagoraceae),ヨゴレコナハダ属(Genus Otohimella) | ||||

| *1. 吉田(1998)「新日本海藻誌」における分類体系:紅藻綱(Class Rhodophyceae),真正紅藻亜綱(Subclass Florideophycidae),ウミゾウメン目(Order Nemaliales),コナハダ科(Family Liagoraceae),コナハダ属(Genus Liagora)*Liagora japonicaとして | ||||

| *2. 吉田ら(2015)「日本産海藻目録(2015年改訂版)」における分類体系:紅藻綱(Class Rhodophyceae),ウミゾウメン目(Order Nemaliales),コナハダ科(Family Liagoraceae),コナハダ属(Genus Liagora)*Liagora japonicaとして | ||||

| 掲載情報 | ||||

| 鈴木 2023: 470. | ||||

| Basionym | ||||

| Liagora japonica Yamada 1938b: 16. Figs 9, 10. Pl. 4, Fig. 1; 1938a: 87-89. Fig. 22; Chihara & Yoshizaki 1972: 395-398. Figs 1, 2; 吉﨑 1998: 507. Fig. 5-425; 吉田 1998: 517-518. Pl. 3-10, Fig. E. | ||||

| その他の異名 | ||||

| Liagora cliftoni auct. non (Harvey) J.Agardh (1876: 515); Yendo 1916: 254; 岡村 1936: 420. | ||||

| Type locality: 神奈川県 三浦市 三崎 (吉田 1998: 518) | ||||

| Lectotype specimen: TI herb. Yendo(東京大学植物標本庫)(吉田 1998: 516, 518. Pl. 3-10, Fig. E; Suzuki et al. 2016: 12. Fig. 4A) | ||||

| 千葉県レッドデータブック植物・菌類編 2023年改訂版:消息不明・絶滅生物(X);福岡県レッドデータブック2024:情報不足(DD) | ||||

| 分類に関するメモ:ヨゴレコナハダはコナハダ属(Liagora)の1種として記載されました。Suzuki et al. (2016) はOtohimella属を設立し,ヨゴレコナハダをコナハダ属からOtohimella属に移しました。 | ||||

| 撮影地:新潟県 佐渡市 浦川(佐渡島);採集日:2011年8月7日;採集者:鈴木雅大 | ||||

|

||||

| 押し葉標本(採集地:新潟県 佐渡市 浦川(佐渡島);採集日:2003年11月7日;採集者:鈴木雅大) | ||||

|

||||

| 押し葉標本(採集地:新潟県 佐渡市 浦川(佐渡島);採集日:2003年2月21日;採集者:鈴木雅大) | ||||

|

|

|||

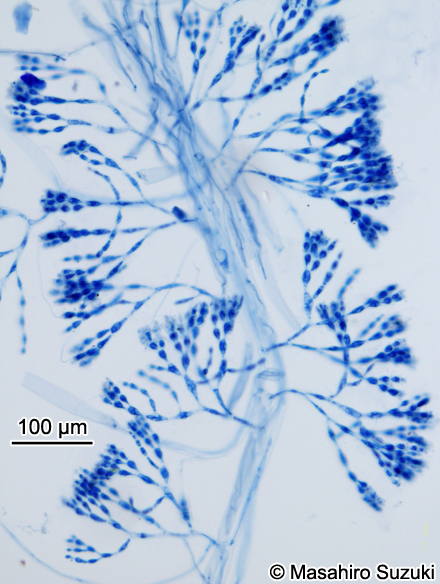

| 体は髄部と皮層部から成る *1.0%コットンブルー溶液で染色 | ||||

|

||||

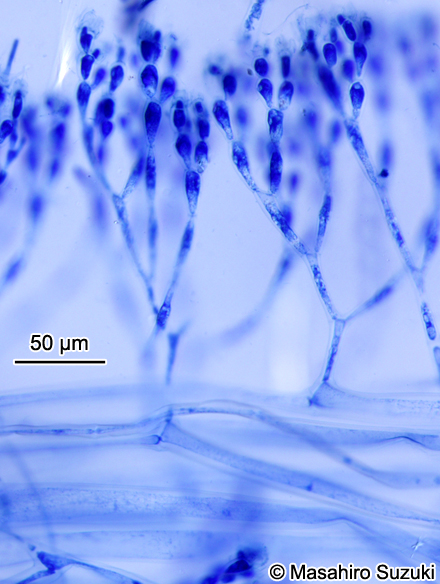

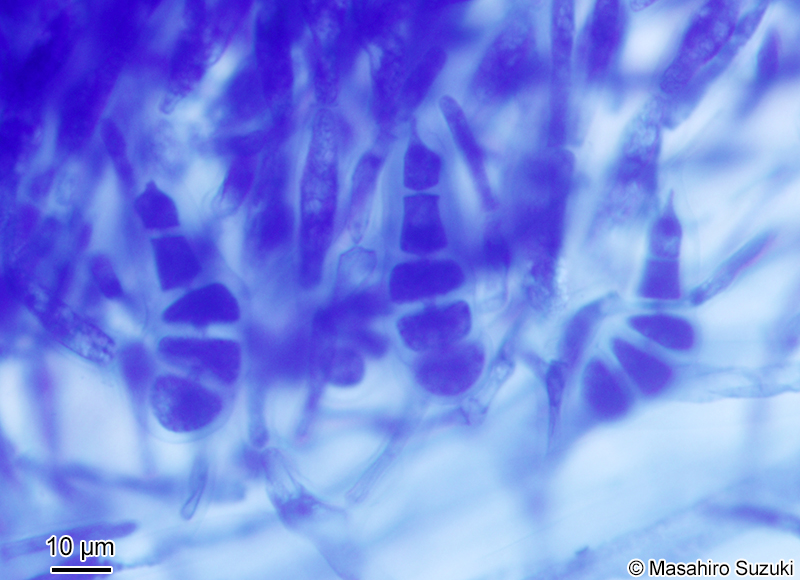

| 造果枝 *1.0%コットンブルー溶液で染色 | ||||

| 広開型の果胞子体 *1.0%コットンブルー溶液で染色 | ||||

| ヨゴレコナハダは,神奈川県三浦半島三崎で記載された海藻ですが,三崎では1933年以降,本州太平洋沿岸では1960年以降採集記録が無く,この地域では絶滅種と考えられています。千葉県レッドデータブック植物・菌類編 2023年改訂版では,消息不明・絶滅生物(X)に指定されました(鈴木 2023)。三浦半島周辺は,1923年の関東大震災,1950年代に始まった東京湾の埋め立て事業,1964年の東京オリンピック開催に伴うマリーナ建設など,大規模な環境攪乱を幾度も経験しており,ケウルシグサ(Desmarestia viridis),ツルモ(Chorda asiatica)など,幾つかの海藻は現在見られなくなってしまっています。

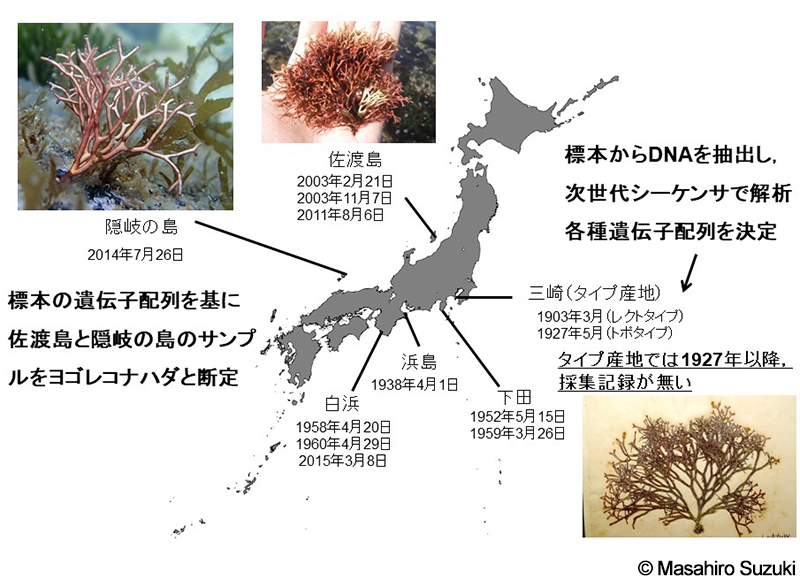

Suzuki et al. (2016) は,新潟県佐渡島と島根県隠岐の島でヨゴレコナハダに近似するサンプルを採集しましたが,日本海側のサンプルと,ヨゴレコナハダの原記載の記述とが完全には一致せず,同一種かどうか確証を得ることが出来ませんでした。そこで,北海道大学大学院理学研究院植物標本庫(SAP)に収蔵されている1927年に神奈川県三崎(タイプ産地)で採集されたヨゴレコナハダの標本と,1958年に和歌山県で採集された押し葉標本からDNAを抽出しました。古い標本のDNAは断片化していると考えられ,従来のサンガー法シーケンスでは配列決定が難しいことから,次世代シーケンサIllumina MiSeqを用いて解析し,両サンプルの核,色素体,ミトコンドリアにコードされる7遺伝子の塩基配列を決定しました。神奈川県三崎産のサンプルとその他のサンプルの遺伝子の配列は98.5%以上近似していました。また,タイプ標本(レクトタイプ)の一部を水に戻して観察し,原記載と日本海側のサンプルとの記載の不一致が,過去の観察の間違いである可能性を示しました。以上の結果から,日本海側のサンプルはヨゴレコナハダであり,ヨゴレコナハダは太平洋側では絶滅の可能性が高いものの,日本海側では生存していることが明らかとなりました。 佐渡島と隠岐の島のヨゴレコナハダの生殖器官の構造を詳細に観察したところ、ヨゴレコナハダの生殖器官の構造は、コナハダ属(Liagora)及びコナハダ科(Liagoraceae)に所属しているどの属とも一致せず、遺伝子を用いた分子系統解析においても独立の属であることが示唆されたことから、Otohimella属を設立し、ヨゴレコナハダをコナハダ属から移しました。 学名Otohimellaは「竜宮の乙姫様」に因んで付けたものです。コナハダ科の仲間の属の学名は,Liagora:ギリシア神話に登場する海の女神(ネレイド)の一人レイアゴレーに因む,Titanophycus:ギリシア神話に登場する神々であるタイタンに因む,Akalaphycus:ハワイの先住民の言葉で「ピンク色」を意味する,のように神様や地域に因んだ名前が付けられていることから,日本で海の女神を連想する名前として,浦島太郎に登場する竜宮の乙姫様に因んだ名前を付けました。属の和名はヨゴレコナハダ属とするのが適当と考えられます。しかし,論文出版後にとある方から冗談交じりに「乙姫様に対して「ヨゴレ」と呼んだりしたら怒られるんじゃないの?」とのご指摘を頂きました。正直なところ何も考えていなかったのですが,確かにそうかもしれません。そもそも生き物の和名に「ヨゴレ」と付けるのはいかがなものかと思わなくもありません。属の和名だけでも「オトヒメコナハダ属」とすべきか悩んでいます(注)。 注.Otohimella属の和名については文献等で正式に発表しておらず,Otohimella属に含まれる唯一の種類であるヨゴレコナハダの和名に基づき,ヨゴレコナハダ属と呼んでいます。 |

||||

|

||||

| ヨゴレコナハダの分類学的研究の流れ | ||||

| 上述の研究結果をまとめた図です。2016年時では本州太平洋沿岸でヨゴレコナハダの生育は確認出来ていなかったのですが,本研究をシンポジウムで紹介した時,和歌山県白浜町では現在もヨゴレコナハダが生育しているとの指摘があり,その後標本を確認しました。 | ||||

| 参考文献 | ||||

| Agardh, J.G. 1876. Species genera et ordines algarum. 724 pp. apud T.O. Weigel, Lipsiae. | ||||

| Chihara, M. and Yoshizaki, M. 1972. Reproductive system of Liagora japonica (Nemaliales, Rhodophyta). Bulletin of the National Science Museum, Tokyo, Series B (Botany) 15: 395-401. | ||||

| Guiry, M.D. and Guiry, G.M. 2016. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org; searched on 16 June 2016. | ||||

| 岡村金太郎 1936. 日本海藻誌.964 pp. 内田老鶴圃,東京. | ||||

| 鈴木雅大 2023. ヨゴレコナハダ.In: 千葉県希少生物及び外来生物に係るリスト作成検討会(編)千葉県の保護上重要な野生生物-千葉県レッドデータブック-植物・菌類編 2023年改訂版.p. 470. 千葉県環境生活部自然保護課,千葉. | ||||

| Suzuki, M., Segawa, T., Mori, H., Akiyoshi, A., Kurihara, A., Sakayama, H., Kitayama, T., Abe, T., Kogame, K., Kawai, H. and Nozaki, H. 2016. Next-generation sequencing of an 88-year-old specimen of the poorly known species Liagora japonica (Nemaliales, Rhodophyta) supports the recognition of Otohimella gen. nov. PLOS ONE 11: e0158944. | ||||

| 山田幸男 1938a. こなはだ属ニ就テ(其三).植物研究雑誌 14: 77-89. | ||||

| Yamada, Y. 1938b. The species of Liagora from Japan. Scientific Papers of the Institute of Algological Research, Faculty of Science, Hokkaido Imperial University 2: 1-34. | ||||

| Yendo, K. 1916. Notes on algae new to Japan. V. Botanical Magazine, Tokyo 30: 243-263. | ||||

| 吉田忠生 1998. 新日本海藻誌.1222 pp. 内田老鶴圃,東京. | ||||

| 吉田忠生・鈴木雅大・吉永一男 2015. 日本産海藻目録(2015年改訂版).藻類 63: 129-189. | ||||

| 吉﨑 誠 1998. 第5章 海の藻類 第2節 4. ウミゾウメン目 Nemaliales.In: 千葉県史料研究財団(編)千葉県の自然誌本編4 千葉県の植物1.pp. 506-511. 千葉県. | ||||

| >写真で見る生物の系統と分類 >真核生物ドメイン >スーパーグループ アーケプラスチダ >紅藻植物門 >真正紅藻綱 >ウミゾウメン亜綱 >ウミゾウメン目 >コナハダ科 | ||||

| >日本産海藻リスト >紅藻植物門 >真正紅藻亜門 >真正紅藻綱 >ウミゾウメン亜綱 >ウミゾウメン目 >ウミゾウメン亜目 >コナハダ科 >ヨゴレコナハダ属 >ヨゴレコナハダ | ||||

| 「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る | ||||

| © 2016 Masahiro Suzuki | ||||