| ナンブワツナギソウ Champia lubrica | ||

| 作成者:鈴木雅大;作成日:2013年12月21日(2024年10月27日更新) | ||

| ナンブワツナギソウ(南部輪繋藻) | ||

| Champia lubrica Mas.Suzuki & Yoshizaki in Suzuki et al. 2013: 612. Figs 1-25. | ||

| 紅藻植物門(Phylum Rhodophyta),真正紅藻亜門(Subphylum Eurhodophytina),真正紅藻綱(Class Florideophyceae),マサゴシバリ亜綱(Subclass Rhodymeniophycidae),マサゴシバリ目(Order Rhodymeniales),ワツナギソウ科(Family Champiaceae),ワツナギソウ属(Genus Champia) | ||

| * 吉田ら(2015)「日本産海藻目録(2015年改訂版)」における分類体系:紅藻綱(Class Rhodophyceae),マサゴシバリ目(Order Rhodymeniales),ワツナギソウ科(Family Champiaceae),ワツナギソウ属(Genus Champia) | ||

| 掲載情報 | ||

| Yang et al. 2015: 666. Fig. 3; 丁ら 2023: 161, 162. Fig. 1(e). | ||

| Type locality: 岩手県 下閉伊郡 山田町 浦の浜 (Suzuki et al. 2013: 612) | ||

| Holotype specimen: TNS AL-178606(国立科学博物館植物研究部標本庫)(Suzuki et al. 2013: 612) | ||

| 日本における分布 | ||

| 岩手県山田町,兵庫県淡路島 | ||

| 生態写真(暗視野,採集地:岩手県 下閉伊郡 山田町 浦の浜;採集日:2006年8月10日;採集者:鈴木雅大) | ||

|

||

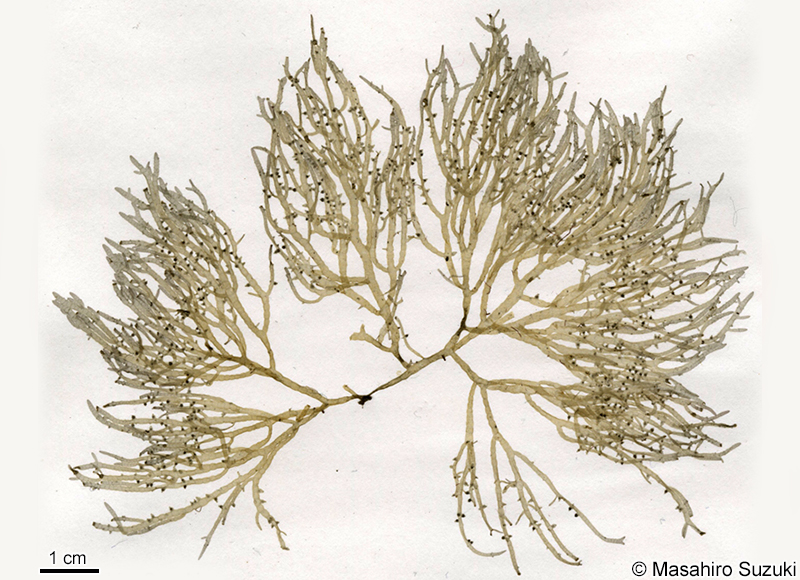

| 正基準標本(採集地:岩手県下閉伊郡山田町浦の浜;採集日:2006年8月10日;採集者:鈴木雅大) | ||

| 岩手県山田町で発見した新種の海藻です。2013年12月18日に東京大学からプレスリリースを行いました。 | ||

| 鈴木雅大・野崎久義「三陸山田町から発見した新種ナンブワツナギソウ ~岩手県からの新種海藻75年ぶりの発見~」 | ||

|

||

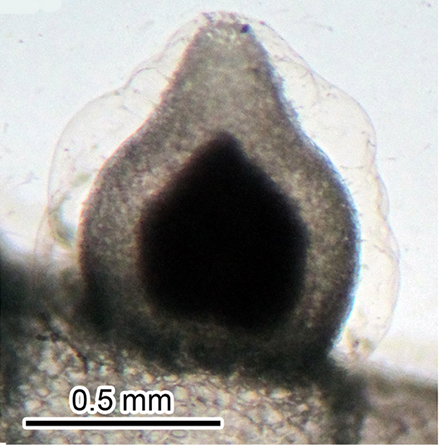

| 体の横断面 *1.0%コットンブルー溶液で染色 | ||

| 体は中空で中には粘液が詰まっています | ||

| ナンブワツナギソウとワツナギソウの違い | ||

| ナンブワツナギソウ(撮影地:岩手県 山田町 浦の浜) | ワツナギソウ(撮影地:岩手県 山田町 浦の浜) | |

|

|

|

| ナンブワツナギソウの嚢果 | ワツナギソウの嚢果 | |

| ナンブワツナギソウはこれまでワツナギソウ("Champia parvula")と考えられてきました。両者の見かけはとても良く似ている上,岩手県山田町では同じ海岸で2種が混生しています。写真を見ただけでは区別がつかないかもしれませんが,ナンブワツナギソウとワツナギソウでは下の表のように形態的に幾つか違いが見られます。最大の違いは生殖器官である嚢果の形です。ナンブワツナギソウの嚢果は円柱形で先が尖っていますが,ワツナギソウの嚢果は球形で先が尖らず,基部がややくびれています。 | ||

| ナンブワツナギソウとワツナギソウの違い | ||

| ナンブワツナギソウ | ワツナギソウ | |

| 生育帯位 | 潮下帯 | 潮間帯下部 |

| 手触り | 柔らかく,極めて粘質に富む | 柔らかくて粘質もあるが,ナンブワツナギソウほどではない。 |

| 体下部の枝 | ほとんど融合しないので絡み合わない。 | 融合して絡み合う。 |

| 鉤状の枝 | 無い | しばしば形成する。*無いこともある。 |

| 嚢果の形 | 円柱形で先が尖る | 球形で先は尖らない。基部がややくびれる。 |

| 2種の違いは嚢果の形ですが,嚢果は雌の配偶体上に作られる生殖器官なので,生殖器官を作っていない,雄もしくは四分胞子体などの場合,判断が付かないかもしれません。しかし,上の表に挙げた通り,決定的な違いではないものの,生育している場所(ナンブワツナギソウの方が深い),手触りや枝の様子によって2種を区別することは可能です。特に手触りと枝の様子は,2種を手に取って比べてみれば一目瞭然で,著者がナンブワツナギソウが新種である可能性に気が付いたのも,これら2つの特徴からです。 | ||

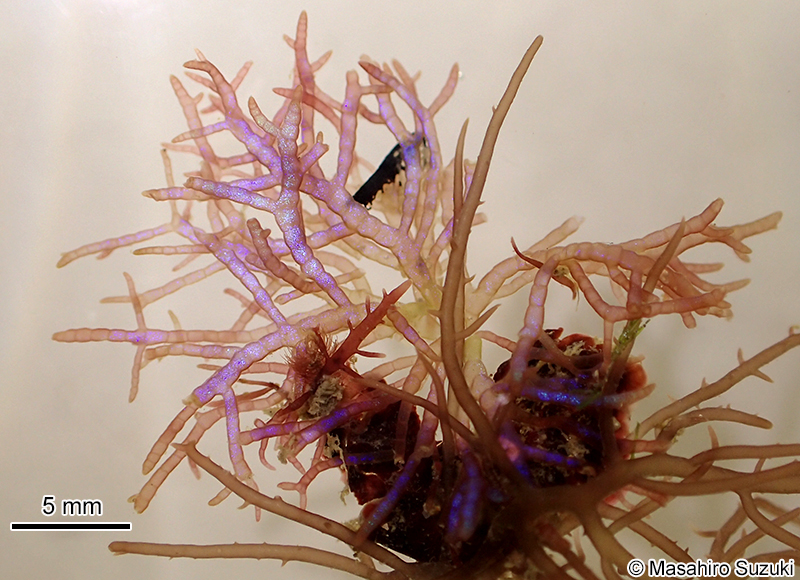

| 兵庫県淡路島で確認したナンブワツナギソウ | ||

| 撮影地:兵庫県 南あわじ市 津井 おじんば磯(淡路島);撮影日:2021年4月15日;撮影者:鈴木雅大 | ||

| 撮影地:兵庫県 淡路市 岩屋 田ノ代海岸(淡路島);撮影日:2019年8月20日;撮影者:鈴木雅大 | ||

| 撮影地:兵庫県 淡路市 岩屋 田ノ代海岸(淡路島);撮影日:2020年7月2日;撮影者:鈴木雅大 | ||

|

||

| 採集地:兵庫県 淡路市 岩屋 田ノ代海岸(淡路島);採集日:2018年7月30日;撮影者:鈴木雅大 | ||

| ナンブワツナギソウを新種記載した当時,この種類は東北地方太平洋沿岸固有種と考えていました。日本各地のワツナギソウの標本を見ても本種とはっきり同定できるものがなかったからです。このため和名も南部藩に因んで「ナンブワツナギソウ(南部輪繋藻)」としました。ところが,2015年になって韓国キョンサン南道でナンブワツナギソウが見つかったという報告がありました(Yang et al. 2015)。さらに2017年,著者が勤務していた実験所の目の前の海岸でナンブワツナギソウが見つかりました。淡路島のサンプルは大きくても1 cm弱と小さく,ナンブワツナギソウと形態的に同定する特徴は乏しいのですが,rbcL遺伝子の配列を決定して比較したところ,山田町のナンブワツナギソウと一致しました。驚いたことに淡路島のナンブワツナギソウは光を当てると青白い干渉色を示します。山田町のナンブワツナギソウでは青白い干渉色を確認していないのですが,思い返せば山田町でナンブワツナギソウ採集したときは曇りで陽は当たっていませんでした。機会があれば山田町でもう一度ナンブワツナギソウを採集し,海中で光って見えるかどうか確かめたいと考えています。

ナンブワツナギソウが東北地方太平洋沿岸固有種ではないことが判明し,和名が実体を著さなくなってしまいました。地名に因んだ名前を生き物に付けるのは要注意という教訓となりました。それにしても気になっているのは,淡路島で採集した小さなナンブワツナギソウです。ワツナギソウ(C. inkyuiとC. rectaを含む)には,海中で青白い干渉色を示すものがしばしばみられます。これまでワツナギソウは生育地や生長の度合などによって細胞壁の構造が異なり,青白い干渉色を示すものと示さないものがあると考えていたのですが,青白い干渉色を示すものはナンブワツナギソウだったのではないかという気がしてきました。大きくならず,嚢果を付けたものが見つからないためナンブワツナギソウだと気が付かなかったのかもしれません。そう考えるとナンブワツナギソウは,日本各地の広範囲に分布しており,ワツナギソウと混同されている可能性があります。青白い干渉色を示すワツナギソウを見つけたら,ナンブワツナギソウかどうか確かめてみたいと考えています。 丁ら(2023)は,神奈川県城ヶ島で採捕したサザエ(Turbo sazae)の殻に着生するナンブワツナギソウを報告しました。関東地方からは初の報告になります。写真を見る限り小形で,広義のワツナギソウとの区別は難しいように見えます。丁ら(2023)により,ナンブワツナギソウが日本各地に分布する可能性が示されましたが,東北地方以外では,大きくならず,むしろ高さ1cm程度が通常の姿なのかもしれません。温帯性の海藻の内,暖温帯域と冷温帯域とで大きさが異なる例はなくもないのですが(ワカメ Undaria pinnatifidaなど),こうまで違うと同定がかなり難しそうです。ナンブワツナギソウの方がワツナギソウよりも生育帯位が低く,干出することのない潮下帯に生育しているのと,上述の通り,常に干渉色を示すのであれば,採集時に区別することが出来るのではないかと思います。なお,採集後,ワツナギソウと区別するのは,極めて難しく,兵庫県淡路島で行っていた実習において,参加者が採集してきたワツナギソウとナンブワツナギソウを判別するのはほぼ不可能でした。正しく同定するには,現場でビニール袋に分けておく必要があると思います。 |

||

| 参考文献 | ||

| Guiry, M.D. and Guiry, G.M. 2020. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org; searched on 02 July 2020. | ||

| Suzuki, M., Hashimoto, T., Kitayama, T. and Nozaki, H. 2013. Morphological and molecular evidence support the recognition of Champia lubrica sp. nov. (Champiaceae, Rhodophyta) from Japan. Phycologia 52: 609-617. | ||

| Yang, M.Y., Koh, Y.H. and Kim, M.S. 2015. New record of the red algae, Halarachnion parvum (Gigartinales) and Champia lubrica (Rhodymeniales), from Korea. Journal of Ecology and Environment 38: 663-671. | ||

| 吉田忠生・鈴木雅大・吉永一男 2015. 日本産海藻目録(2015年改訂版).藻類 63: 129-189. | ||

| 丁 聿昊・芳山 拓・秋田晋吾・藤田大介 2023. 神奈川県城ヶ島地先の中根に生息するサザエTurbo sazaeの着生海藻.藻類 71: 157-164. | ||

| >写真で見る生物の系統と分類 >真核生物ドメイン >スーパーグループ アーケプラスチダ >紅藻植物門 >マサゴシバリ亜綱 >マサゴシバリ目 >ワツナギソウ科 | ||

| >日本産海藻リスト >紅藻植物門 >真正紅藻亜門 >真正紅藻綱 >マサゴシバリ亜綱 >マサゴシバリ目 >ワツナギソウ科 >ワツナギソウ属 >ナンブワツナギソウ | ||

| 「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る | ||

| © 2013 Masahiro Suzuki | ||