| ホソツユノイト Derbesia marina |

| 作成者:鈴木雅大 作成日:2012年2月15日 |

| ホソツユノイト(細露の糸) |

| Derbesia marina (Lyngbye) Solier 1846: 453. |

| 緑藻植物門(Phylum Chlorophyta),アオサ藻綱(Class Ulvophyceae),ハネモ目(Order Bryopsidales),ハネモ亜目(Suborder Bryopsidineae),ツユノイト科(Family Derbesiaceae),ツユノイト属(Genus Derbesia) |

| *1. 吉田(1998)「新日本海藻誌」における分類体系:緑藻綱(Class Chlorophyceae),ハネモ目(Order Bryopsidales),ツユノイト科(Family Derbesiaceae),ツユノイト属(Genus Derbesia) |

| *2. 吉田ら(2015)「日本産海藻目録(2015年改訂版)」における分類体系:緑藻綱(Class Chlorophyceae),ハネモ目(Order Bryopsidales),ツユノイト科(Family Derbesiaceae),ツユノイト属(Genus Derbesia) |

| 掲載情報 |

| Solier 1847: 158; 山田 1925: 324; 岡村 1936: 127; Kobara & Chihara 1980: 214. Figs 1-13; 1981: 2. Figs 1-3, 7-20; 千原ら 1982: 47, 48. Fig. 6; 高原 1994: 264, 265. Fig. 130; 吉﨑 1998: 686; 吉田 1998: 144. Pl. 1-13, Figs E-G. |

| Basionym |

| Vaucheria marina Lyngbye 1819: 79. Pl. 22, Fig. A. |

| Heterotypic synonyms |

| Gastridium ovale Lyngbye 1819: 72. Pl. 18, Fig. B. |

| ウミノタマ Halicystis ovalis (Lyngbye) Areschoug 1850: 477. |

| Type locality: Kvivig, Stromo, Faeroes Island, Denmark. |

| Type specimen: C (University of Copenhagen, Denmark) |

|

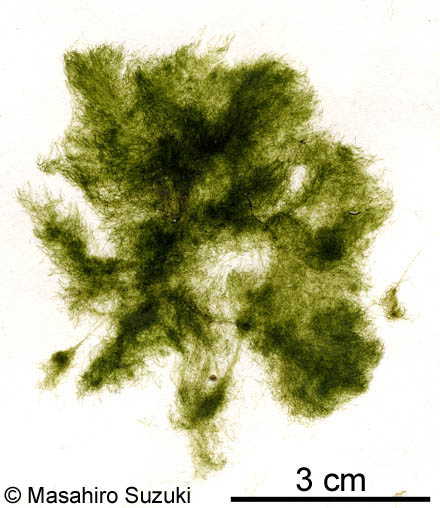

| 押し葉標本(採集地:新潟県 佐渡郡 相川町 千畳敷(現 佐渡市 下相川 千畳敷)採集日:2002年9月11日;採集者:鈴木雅大) |

| ホソツユノイト(Derbesia marina)は,低潮線付近から潮下帯の岩上に生育します。高さ6 cm。胞子体は糸状で,たくさんの糸状体が絡み合って房状になります。柔らかく,絹のような手触りで,色は深緑色です。 |

|

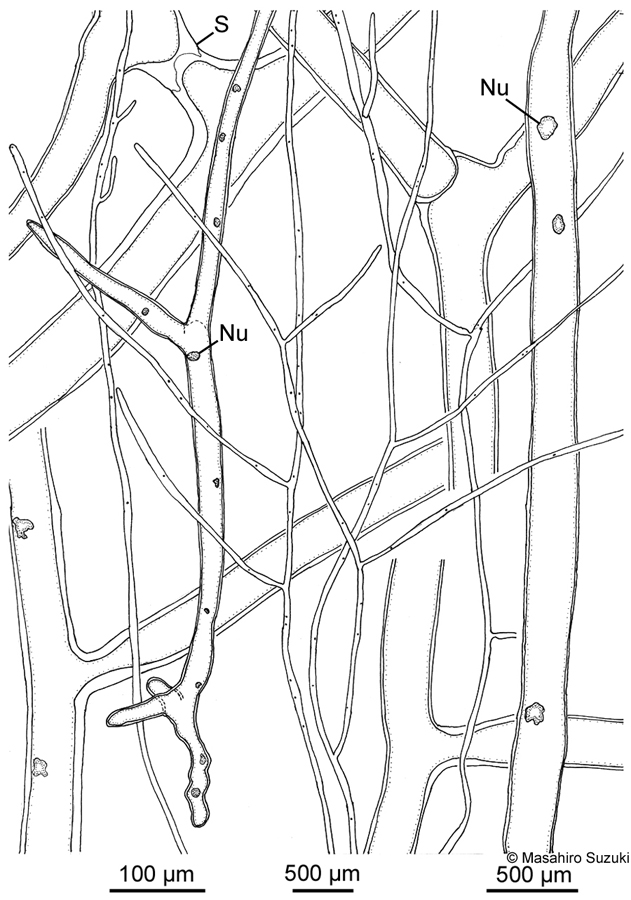

| スケッチ |

| 糸状体(胞子体)は仮根糸から成る付着部から直立し,不規則に分枝します。叉状分枝であるが規則性は見られません。枝の基部はややくびれます。分枝する際,くびれた部分にしばしば栓状構造(S: septum)を形成します。多核嚢状体で栓状構造を除き,体を仕切る細胞板はありません(N: 核)。糸状体の直径は40-53 μm。この図では葉緑体を示していませんが,盤状の葉緑体を多数含み,葉緑体はピレノイドを欠きます。 |

| ホソツユノイトの特徴は,体の直径が60 μm以下であることと,胞子嚢が卵形であることです。ここでは胞子嚢と配偶体を確認していません。日本産ツユノイト属(Derbesia)4種の内,体が高さ数cmに達するのはホソツユノイトとツユノイトケバの2種です。この2種は,体の直径(60 μm以下 vs 80 μm以上),胞子嚢の形(卵形 vs 球形),配偶体の形(ウミノタマ vs Halicystis parvula)によって区別されており,ここでは体の直径が60 μm以下であることからホソツユノイトと同定しました。また,ツユノイト属の外観は他の目又は科の緑藻(ハネモ属,ネダシグサ属,マユハキモ属など)に良く似ていますが,体は不規則に分枝する糸状体から成ること,糸状体は多核嚢状体であること,葉緑体はピレノイドを欠くことから区別されます。

Kobara & Chihara (1980, 1981)と高原 (1994) によれば,ツユノイト属(Derbesia)は異型世代交代で,配偶体が球形または卵形の嚢状体(Halicystis-phase)となることがツユノイト科(Derbesiaceae)の科の特徴となっています。ホソツユノイトの球形の配偶体はかつてウミノタマ(Halicystis ovalis)と呼ばれていたもので,これはツユノイトケバ(D. tenuissima)の配偶体のHalicystis parvulaと形態的に異なることから種の特徴にもなっています。 |

| 参考文献 |

| Areschoug, J.E. 1850. Phycearum, quae in maribus Scandinaviae crescunt, enumeratio. Sectio posterio Ulvaceas continen. Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis 14: 385-454. |

| 千原光雄・高原隆明・入来義彦 1982. 管状緑藻ハネモーツユノイト群の生活史と細胞壁構成物質.植物分類・地理 33: 41-54. |

| Guiry, M.D. and Guiry, G.M. 2012. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org; searched on 15 February 2012. |

| 高原隆明 1994. Derbesia marina (Lyngbye) Solier(ホソツユノイト).In: 堀 輝三(編) 藻類の生活史集成 第1巻 緑色藻類.pp. 264, 265. 内田老鶴圃,東京. |

| Kobara, T. and Chihara M. 1980. Laboratory culture and taxonomy of two species of Halicystis (Class Chlorophyceae) in Japan. Japanese Journal of Phycology 28: 211-217. |

| Kobara, T. and Chihara M. 1981. Laboratory culture and taxonomy of two species of Derbesia (Class Chlorophyceae) in Japan. Botanical Magazine Tokyo 94: 1-10. |

| Lyngbye, H.C. 1819. Tentamen hydrophytologiae danicae. 248 pp. typis Schultzianis, in commissis Librariae Gyldendaliae, Hafniae. |

| 岡村金太郎 1936. 日本海藻誌.964 pp. 内田老鶴圃,東京. |

| Solier, A.J.J. 1846. Sur deux algues zoosporees formant le nouveau genre Derbesia. Revue Botanique, Duchartre 1: 452-454. |

| Solier, A.J.J. 1847. Sur deux algues zoosporées devant former un genre distinct, le genre Derbesia. Annales des Sciences Naturelles, Botanique, Troisième Série 7: 157-166. |

| 山田幸男 1925. 新タニ我邦ノフロラニ加エラルル海藻ノ二種.植物学雑誌 39: 324-325. |

| 吉田忠生 1998. 新日本海藻誌.1222 pp. 内田老鶴圃,東京. |

| 吉田忠生・鈴木雅大・吉永一男 2015. 日本産海藻目録(2015年改訂版).藻類 63: 129-189. |

| 吉﨑 誠 1998. 第5章 海の藻類 第8節 2-8. ミル目 Codiales.In: 千葉県史料研究財団(編)千葉県の自然誌本編4 千葉県の植物1.pp. 683-689. 千葉県. |

| >写真で見る生物の系統と分類 >真核生物ドメイン >スーパーグループ アーケプラスチダ >緑色植物亜界 > アオサ藻綱 > ハネモ目 |

| >日本産海藻リスト >緑藻植物門 >アオサ藻綱 >ハネモ目 >ハネモ亜目 >ツユノイト科 >ツユノイト属 >ホソツユノイト |

| 「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る |

| © 2012 Masahiro Suzuki |