| ヒトエグサ Monostroma nitidum |

| 作成者:鈴木雅大 作成日:2011年7月2日(2022年12月28日更新) |

| ヒトエグサ(一重草) |

| Monostroma nitidum Wittrock 1866: 41, 42. Pl. 2, Fig. 7. |

| 緑藻植物門(Phylum Chlorophyta),アオサ藻綱(Class Ulvophyceae),ヒビミドロ目(Order Ulotrichales),ヒトエグサ科(Family Monostromataceae),ヒトエグサ属(Genus Monostoma) |

| *1. 吉田(1998)「新日本海藻誌」における分類体系:緑藻綱(Class Chlorophyceae),アオサ目(Order Ulvales),ヒトエグサ科(Family Monostromataceae),ヒトエグサ属(Genus Monostoma) |

| *2. 吉田ら(2015)「日本産海藻目録(2015年改訂版)」における分類体系:緑藻綱(Class Chlorophyceae),ヒビミドロ目(Order Ulotrichales),カイミドリ科(Family Gomontiaceae),ヒトエグサ属(Genus Monostoma) |

| 掲載情報 |

| Okamura 1897: 1; 1936: 25. Fig. 11; 名倉 1921: 17. Pl. 33; Yamada 1925: 78; 1934: 34; 瀬木 1956: 313, 314. Fig. 1. Pl. 11; 瀬木・後藤 1956: 57. Fig. 3; 千原 1998: 672. Fig. 5-756; 吉田 1998: 29; 中庭 2020: 54; 北山 2023: 423. |

| Heterotypic synonyms |

| ヒロハノヒトエグサ Monostroma latissimum Wittrock 1866: 33. Pl. 1, Fig. 4; Yendo 1917: 188; 岡村 1936: 25; 瀬木 314, 315. Figs 2, 3. Pl. 12; 瀬木・後藤 1956: 57. Figs 4, 6; Iwamoto 1960: 98. Figs 2C, 3C, 5. Pl. 3C. Pls 4A-C; 喜田 1967: 86. Figs 2-11. Pls 2-14, 16-26; 1990: 111-116. Figs 2-5; 1994: 172, 173. Fig. 85; 野呂・根本 1991: 423. Figs 1, 3, 4. |

| Porphyra crispata Kjellman 1897: 15. Pl. 1, Figs 4, 5. |

| Syntype localities: Tonga (Friendly Islands); Australia; China. |

| Syntype specimen: S (Swedish Museum of Natural History) |

| 茨城県版レッドデータブック2020年版:絶滅危惧I類;東京都レッドデータブック 2023:情報不足(DD) |

| 分類に関するメモ:Silva et al. (2022) などによると,ヒトエグサ は,複数種を含む可能性がある他,Gayralia kuroshiensisなどの別種の可能性があり,分類学的検討が必要とされています。 → ヒトエグサの分類と混乱 |

| 広義の「ヒトエグサ」 |

| 撮影地:神奈川県 三浦市 三崎町 小網代 荒井浜;撮影日:2010年4月29日;撮影者:鈴木雅大 |

|

| 撮影地:兵庫県 南あわじ市 津井(淡路島);撮影日:2021年4月15日;撮影者:鈴木雅大 |

| 撮影地:兵庫県 南あわじ市 津井(淡路島);撮影日:2018年6月12日;撮影者:鈴木雅大 |

|

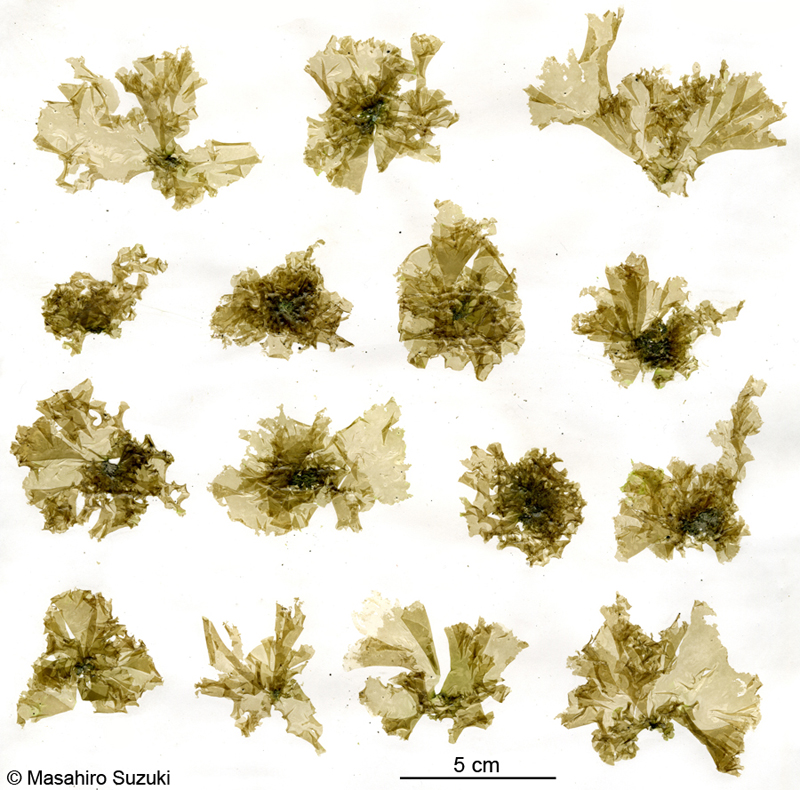

| 押し葉標本(採集地:千葉県 館山市 沖ノ島;採集日:2007年3月1日;採集者:鈴木雅大) |

春の短い時期ですが,関東地方の磯の上部は本種が岩を覆い尽くすように繁茂し,緑の絨毯を敷いたように見えます。日本各地で見られる普通種ですが,分類学的には問題を抱えています。→ ヒトエグサの分類と混乱 かつて,内湾部に生育し,体の幅が広く大きくなるものは,ヒロハノヒトエグサ(Monostroma latissimum)として区別されてきました。喜田(1967, 1990)は,伊勢湾とその周辺に産するヒトエグサ属は,ヒロハノヒトエグサ(M. latissimum)とM. wittrockii (現 G. oxysperma f. wittrockii) に該当し,ヒトエグサ(M. nitidum)に該当する種は見出せなかったと述べています。また,ヒロハノヒトエグサの外形について,第1型(内湾型),第2型(河口型),第3型(外海型)の3型に区別出来るとしています。Kida (1990) と喜田・前川(1994)は,三重県沿岸に産するヒトエグサ属について,ヒロハノヒトエグサの河口型は,新崎(1949)のヒトエグサ(M. nitidum)に,外海型は岡村(1936)のヒトエグサ(M. nitidum)に似ており,三重県沿岸では,ヒトエグサ(M. nitidum)とする種類を区別することが出来なかったと述べています。その後,吉田(1998)は,ヒロハノヒトエグサ(M. latissimum)をヒトエグサ(M. nitidum)のシノニム(異名)としました(注)。 注.吉田(1998)は,「喜田・前川(1994)はヒトエグサとヒロハノヒトエグサは明確に区別できず,ヒトエグサは外海型で,新崎(1946)のヒロハノヒトエグサは内湾型であるとした」と記述していますが,上述の通り,喜田・前川(1994)は,三重県沿岸のヒトエグサはヒロハノヒトエグサに相当するという内容なので,吉田(1998)の記述は語弊があると考えられます。吉田(1998)は,学名について「'latissimum'がUlva latissimaとの関係で混乱を招く可能性があるので'nitidum'を採用する」と述べています。M. latissimumとM. nitidumは,同一の文献(Wittrock 1866)で記載された種で,等しい優先権を持ちます。国際藻類・菌類・植物命名規約(ICN)マドリッド規約(2025)の第11.5条によると,等しい優先権をもつ合法名が複数ある場合は,それらの中から1つを選択することが出来ることから,吉田(1998)は,喜田・前川(1994)により,ヒトエグサとヒロハノヒトエグサは同種であると判断し,2種の内,ヒトエグサを選択したと考えられます。 *喜田・前川(1994)と吉田(1998)の記述の相違について,M.H.博士からご指摘,ご教授頂きました。深く感謝申し上げます(2022年12月28日)。 Bast (2015) は,三重県松阪市の養殖場の「ヒトエグサ」を,新種 M. kuroshienseとして記載しました。残念ながらBast (2015) は分類学的な論文として不備が多く,無条件に採用して良いか疑問がありました。その後,M. kuroshienseは,Silva et al. (2022) によってヒトエグサ属(Monostroma)からマキヒトエグサ属(Gayralia)に移されました。Cue et al. (2022), Silva et al. (2022) によると,「ヒトエグサ」はG. kuroshiensis他,複数種に区別される可能性があります。本サイトで「ヒトエグサ」として掲載しているものも,複数種を混同している可能性があるため,「広義のヒトエグサ」としました。「ヒトエグサ」の分類学的検討が俟たれています。 |

|

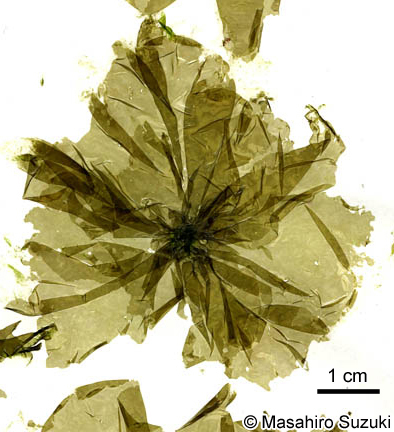

| 押し葉標本(採集地:新潟県 佐渡郡 小木町 沢崎(現 佐渡市 沢崎)採集日:2003年2月22日;採集者:鈴木雅大) |

| 新潟県佐渡島で採集,観察したヒトエグサです。高潮線付近の岩上に生育します。体は高さ2-4 cmで,嚢状にはなりません。葉状,膜質,円形で,縁辺は波打ちます。手触りは柔らかく,生時は黄緑色。上の標本写真は,標本を作製してから5年以上経ってから撮影したため,色が褪せてしまっています。 |

|

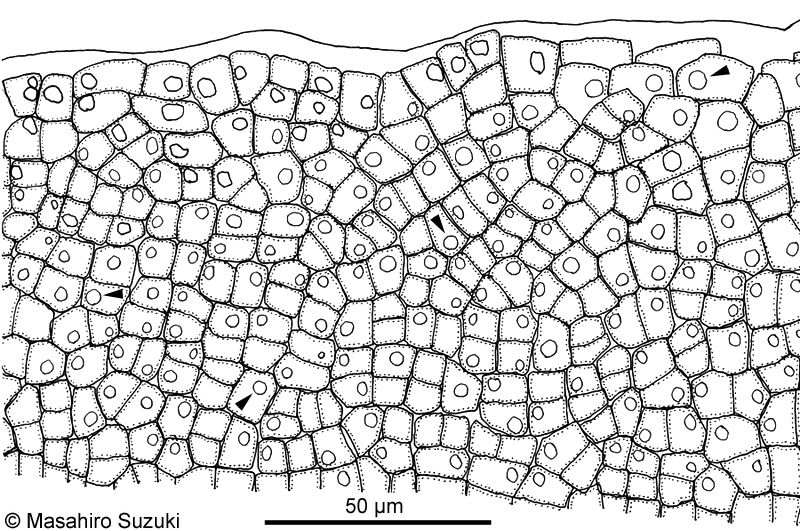

| スケッチ:体縁辺部の表面観 |

| 細胞は不規則に並びます。細胞は四角形又は多角形で角は丸く,長さ8-14 µm, 幅7-10 µm。この図では葉緑体が示されていませんが,各細胞に板状の葉緑体を1個含み,葉緑体は1個のピレノイドを含みます(矢頭)。 |

|

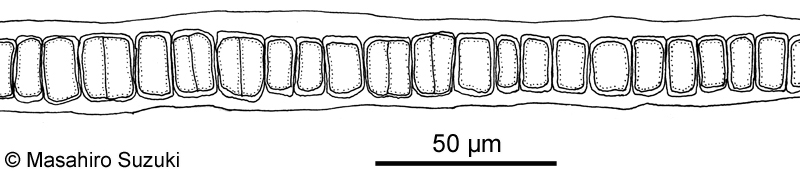

| 体の横断面のスケッチ |

| 体は1層の細胞層から成り,厚さは22-27 µmでした。 |

| 沖縄のアーサ汁 |

| ヒトエグサは,沖縄では「アーサ」あるいは「アオサ」と呼ばれ,汁ものとして食べられています。他地域でも「アオサ」と呼ばれることがあるようです。ただし,ヒトエグサは,アオサの仲間(Ulva)とは分類学的に異なる仲間です。 |

| 参考文献 |

| 新崎盛敏 1949. 伊勢・三河湾産のヒトエグサに就いて.日本水産学会誌 15: 137-143. *文献未確認 |

| Bast, F. 2015. Taxonomic reappraisal of Monostromataceae (Ulvophyceae: Chlorophyta) based on multi-locus phylogeny. Webbia 70: 43-57. |

| 千原光雄 1998. 第5章 海の藻類 第8節 2-2. ヒビミドロ目 Ulotrichales.In: 千葉県史料研究財団(編)千葉県の自然誌本編4 千葉県の植物1.pp. 670-673. 千葉県. |

| Cui, J., Chen, C., Tan, H., Huang, Y., Chen, X., Xin, R., Liu, J., Huang, B. and Xie, E. 2022. Taxonomic delimitation of the monostromatic green algal genera Monostroma Thuret 1854 and Gayralia Vinogradova 1969. Diversity 14, 773: 1-13. |

| Guiry, M.D. and Guiry, G.M. 2011. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org; searched on 2 July 2011. |

| Iwamoto, K. 1960. On four species of Monostroma in Tokyo Bay. Journal of Tokyo University Fisheries 47: 93-101. |

| 喜田和四郎 1967. 伊勢湾及び近傍産ヒトエグサ属の形態並びに生態に関する研究.三重縣立大學水産學部紀要 7: 81-164. |

| Kida, W. 1990. Culture of seaweeds Monostroma. Marine Behaviour and Physiology 16: 109-131. |

| 喜田和四郎 1994. Monostroma latissimum Wittrock(ヒロハノヒトエグサ).In: 堀 輝三(編) 藻類の生活史集成 第1巻 緑色藻類.pp. 172, 173. 内田老鶴圃,東京. |

| 喜田和四郎・前川行幸 1994. 三重県沿岸に産するヒトエグサ属の種類について.藻類 42: 135. *講演要旨 |

| 北山太樹 2023. ヒトエグサ.In: 東京都環境局自然環境部(編).東京都レッドデータブック 2023 ー東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)解説版ー.p. 423. 東京都環境局自然環境部,東京. |

| Kjellman, F.R. 1897. Japanska arter af slägtet Porphyra. Bihang til Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 23 (Afd. III, 4): 1-34. |

| 名倉誾一郎 1921. 海藻調査報告第六.愛知県水試報告 24: 1-18. |

| 中庭正人 2020. ヒトエグサ.In: 茨城における絶滅のおそれのある野生生物 蘚苔類・藻類・地衣類・菌類編 2020年版(茨城県版レッドデータブック).p. 54. 茨城県民生活環境部自然環境課,水戸. |

| 野呂忠秀・根本隆夫 1991. 鹿児島県産養殖ヒロハノヒトエグサ(緑藻)の生活史.水産増殖 39: 423-427. |

| Okamura, K. 1897. On the algae from Ogasawara-jima (Bonin Islands). Botanical Magazine, Tokyo 11: 1-10, 11-17. |

| 岡村金太郎 1936. 日本海藻誌.964 pp. 内田老鶴圃,東京. |

| 瀬木紀男 1956. ヒトエグサの海に於ける発生に就いて.三重県立大学水産学部紀要 2: 312-316. |

| 瀬木紀男・後藤和四郎 1956. 青海苔とその養殖に就いて.I 青海苔の種類・性状と生活史.藻類 4: 55-60. |

| Silva, S.L.A., Brito, J.O.F., Pereira, S.B., Gama, W.A., Silva, W.J., Jr, Benko-Iseppon, A.M. and Cassano, V. 2022 Morphological and molecular studies on the genus Gayralia (Ulotrichales, Chlorophyta) in northeastern Brazil with expansion of its species distribution. Botanica Marina 65: 379-390. |

| Wittrock, V.B. 1866. Foersoek til en monographie oefver algslaegtet Monostroma. Riis, Stockholm. |

| Yamada, Y. 1925. Studien über die Meeresalgen von der Insel Formosa. 1. Chlorophyceae. Botanical Magazine, Tokyo 39: 77-95. |

| Yamada, Y. 1934. The marine Chlorophyceae from Ryukyu, especially from the vicinity of Nawa. Journal of the Faculty of Science, Hokkaido Imperial University Ser. 5 3: 33-88. |

| Yendo, K. 1917. Notes on algae new to Japan. VII. Botanical Magazine, Tokyo 31: 183-207. |

| 吉田忠生 1998. 新日本海藻誌.1222 pp. 内田老鶴圃,東京. |

| 吉田忠生・鈴木雅大・吉永一男 2015. 日本産海藻目録(2015年改訂版).藻類 63: 129-189. |

| >写真で見る生物の系統と分類 >真核生物ドメイン >スーパーグループ アーケプラスチダ >緑色植物亜界 >アオサ藻綱 >ヒビミドロ目 |

| >日本産海藻リスト >緑藻植物門 >アオサ藻綱 >ヒビミドロ目 >ヒトエグサ科 >ヒトエグサ属 >ヒトエグサ |

| 「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る |

| © 2011 Masahiro Suzuki |