| ツルアラメ Ecklonia cava subsp. stolonifera | ||||

| 作成者:鈴木雅大 作成日:2012年12月18日(2020年6月6日更新) | ||||

| ツルアラメ(蔓荒布) | ||||

| Ecklonia cava subsp. stolonifera (Okamura) S. Akita, K. Hashimoto, Hanyuda & H. Kawai, 2020: 337. | ||||

| 黄藻植物(オクロ植物)門(Phylum Ochrophyta),クリシスタ(Chrysista),褐藻綱(Class Phaeophyceae),ヒバマタ亜綱(Subclass Fucophycidae),コンブ目(Order Laminariales),ネコアシコンブ科(Family Arthrothamnaceae),カジメ属(Genus Ecklonia) | ||||

| *1. 吉田(1998)「新日本海藻誌」における分類体系:褐藻綱(Class Phaeophyceae),コンブ目(Order Laminariales),コンブ科(Family Laminariaceae),カジメ属(Genus Ecklonia) | ||||

| *2. 吉田ら(2015)「日本産海藻目録(2015年改訂版)」における分類体系:褐藻綱(Class Phaeophyceae),コンブ目(Order Laminariales),カジメ科(Family Lessoniaceae),カジメ属(Genus Ecklonia) | ||||

| Basionym | ||||

| Ecklonia stolonifera Okamura 1913: 20. Pl. 6; 1915: 172. Pl. 40; 1936: 269; 川嶋 1989: 153. Pl. 50, Figs 40, 41; 新井ら 1997: 15-18. Figs 1, 3, 4; 吉田 1998: 343-344. Pl. 2-28, Fig. B. | ||||

| Type locality: 石川県 輪島. | ||||

| Lectotype specimen: SAP herb. Okamura(北海道大学大学院理学研究科植物標本庫 岡村金太郎コレクション) | ||||

| 分類に関するメモ:Akita et al. (2020)は,ツルアラメをカジメ(Ecklonia cava)の亜種としました。 | ||||

| 撮影地:新潟県 佐渡市 小木 矢島・経島(佐渡島);撮影日:2017年4月25日;撮影者:鈴木雅大 | ||||

| 採集地:新潟県 佐渡市 小木 矢島・経島(佐渡島);採集日:2017年4月25日;採集者:鈴木雅大 | ||||

|

||||

| 押し葉標本(採集地:新潟県 佐渡郡 小木町 矢島・経島(現 佐渡市 小木 矢島・経島);採集日:2002年7月30日;採集者:鈴木雅大) | ||||

|

||||

| 押し葉標本(採集地:新潟県 佐渡郡 小木町 沢崎(現 佐渡市 沢崎);採集日:2002年9月9日;採集者:鈴木雅大) | ||||

|

||||

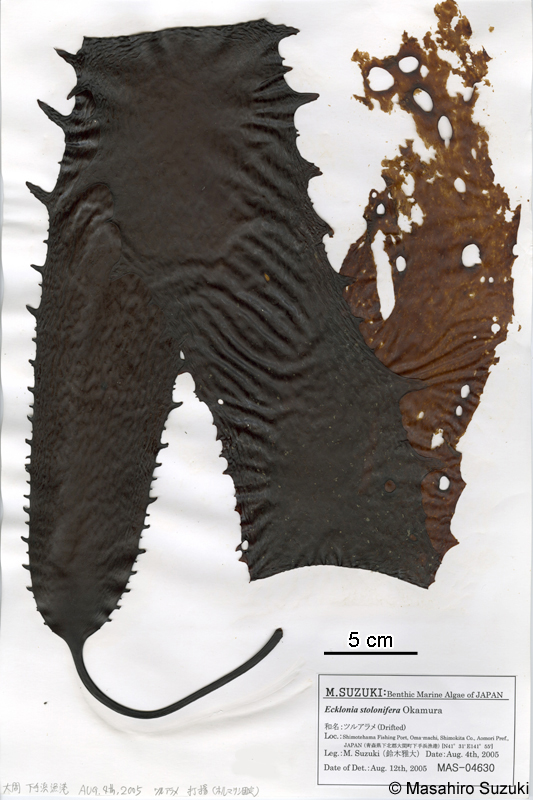

| 押し葉標本(採集地:青森県 下北郡 大間町 下手浜漁港;採集日:2010年8月4日;採集者:鈴木雅大) | ||||

| ツルアラメ(Ecklonia cava var. stolonifera)は,和名と学名の両方が示す通り,良く発達した匍匐茎(ストロン)を伸ばし,匍匐茎から新しい藻体が立ち上がります。深所に生育することが知られ,日本の海藻では最も深いところに生育する種の一つと考えられています。日本海沿岸から津軽海峡にかけて分布し,日本海特産種としても知られています。特徴的な形態から種分類については疑いようのないものと思われてきましたが,遺伝子解析によると,ツルアラメとクロメはカジメ(Ecklonia cava)との種の境界が不明瞭で,Akita et al. (2020)はツルアラメとクロメをカジメの亜種としました。また,日本海沿岸ではツルアラメと遺伝子配列の差異がほとんどない「匍匐茎をもたないツルアラメ」が確認され,Akita et al. (2020)は変種E. cava var. kuromeoidesを記載しています。クロメ,カジメ,E. cava var. kuromeoidesの判別には頭を痛めそうですが,ツルアラメに関してはこれまで通り匍匐茎の有無で同定出来るので,学名が変わる以外は大きな混乱はないのではないかと思います。 | ||||

| 水深 199 mの伝説 | ||||

| 本種は,かつて若狭湾の水深199 mで採集されたという報告があり(殖田・岡田 1938),最も深いところに生育する"植物"の1種として知られています。残念ながらギネス等の世界記録としては認められておらず,真偽を巡っては海藻学者の間で未だ意見が分かれています。海外のケースを調べてみると,水深百数十メートルで海藻が採集されたという報告は世界各地にあり,断片でならばノルウェーのスピッツベルゲンにおいて,水深270 mで採集された紅藻Ptilota serrataが最も深いところで採集された海藻になるようです(Kjellman 1875)。「自生している」という意味では,若狭湾のツルアラメは最も深いところに生育する海藻の1種と言えるかもしれません。ただ,いずれもドレッジ採集による報告なので,採集された海藻が本当にそこに生えていたものなのか,正確なところは分かりませんでした。どこかに生えていたものが流されて海底に積もっていたものがドレッジに引っかかってきたという可能性も否定はできません。著者は,「光の届かない深度で光合成生物が生存できるはずがない」と単純に考え,水深199 mは疑わしいと思っていたのですが,2007年,熱帯地域では水深 100 mを超える深所でもコンブ類の群落が生存可能であるという論文が出版され(Graham et al. 2007),著者の見識の浅はかさを思い知ることになりました。スクーバダイビングによってガラパゴス諸島の水深60 m(注)においてコンブ類のEisenia galapagensisの群落が確認された他,Grahamらの提唱するモデルでは,太平洋からインド洋,大西洋の熱帯域において最高で水深236 mの「深海」でもコンブ類の生存が可能であるそうです。これらのコンブ類は,deep-water tropical kelp(深所に生育する熱帯性コンブ類)と呼ばれています。熱帯ではありませんが,ツルアラメが若狭湾の深海に生育していてもおかしくはないのかもしれません。「30 mを超えるアカモクの大森林(注2)」といい,日本海の海藻には,真偽は不明なものの「あってもおかしくない」と思わせる不思議な魅力があるようです。

注1.スクーバダイビングによる潜水可能深度の限界のため,60 m以深は確認出来なかったそうですが,実際はさらに深い所まで群落が続いている可能性があるそうです。 注2. 海藻研究者の間で時たま話題になる伝説というか噂話で,もちろん真偽は不明です。 |

||||

| 参考文献 | ||||

| Akita, S., Hashimoto, K., Hanyuda, T. and Kawai, H. 2020. Molecular phylogeny and biogeography of Ecklonia spp. (Laminariales, Phaeophyceae) in Japan revealed taxonomic revision of E. kurome and E. stolonifera. Phycologia 59: 330-339. | ||||

| 新井章吾・寺脇利信・筒井 功・吉田忠生 1997. ツルアラメのタイプ標本およびツルアラメとクロメの根の形態形成の比較.藻類 45: 15-19. | ||||

| Graham, M.H., Kinlan, B.P., Druehl, L.D., Garske, L.E. and Banks, S. Deep-water kelp refugia as potential hotspots of tropical marine diversity and productivity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 104: 16576-16580. | ||||

| Guiry, M.D. and Guiry, G.M. 2012. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org; searched on 18 December 2012. | ||||

| 川嶋昭二 1989. 日本産コンブ類図鑑.215 pp. 北日本海洋センター,札幌. | ||||

| Kjellman, F.R. 1875. Om Spetbergens marine, klorofyllföraende Thallophyter, I. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 3: 1-34. | ||||

| Okamura, K. 1913. On the marine algae of Chosen. Reports of the Imperial Bureau of Fisheries 2: 17-30. | ||||

| 岡村金太郎 1915. 日本藻類圖譜 第3巻 第8集.東京.*自費出版 | ||||

| 岡村金太郎 1936. 日本海藻誌.964 pp. 内田老鶴圃,東京. | ||||

| 殖田三郎・岡田喜一 1938. 海藻の生育深度に関する研究.日本水産学会誌 7: 229-236. | ||||

| 吉田忠生 1998. 新日本海藻誌.1222 pp. 内田老鶴圃,東京. | ||||

| 吉田忠生・鈴木雅大・吉永一男 2015. 日本産海藻目録(2015年改訂版).藻類 63: 129-189. | ||||

| >写真で見る生物の系統と分類 >真核生物ドメイン >S A R >ストラメノパイル >黄藻植物(オクロ植物)門 >褐藻綱 >コンブ目 >ネコアシコンブ科 | ||||

| >日本産海藻リスト >黄藻植物門 >褐藻綱 >ヒバマタ亜綱 >コンブ目 >ネコアシコンブ科 >カジメ属 >ツルアラメ | ||||

| 「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る | ||||

| © 2012 Masahiro Suzuki | ||||